Море для автора — абсолютный символ.

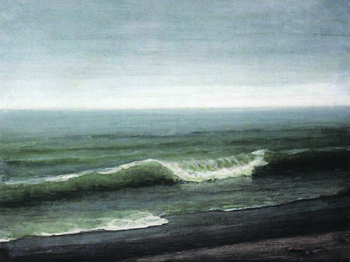

Архип Куинджи. Море. Этюд. 1879. Чувашский государственный художественный музей

Море для автора — абсолютный символ.

Архип Куинджи. Море. Этюд. 1879. Чувашский государственный художественный музей

Почтальон одиночества

Как-то Евгений Чигрин признался, что его старшие братья в поэзии – Блок, Гумилев и Поплавский. Действительно, на страницах новой книги Чигрина читатель найдет «пылинку дальних стран» Блока, море и солнце, спящее в «феерическом театре» Бориса Поплавского, и, что самое, на мой взгляд, важное, тот гумилевский ракурс, который позволяет не только разглядеть сквозь экзотические яркие декорации историю (помните: «одно из морей, / Ты исполнило некогда Божий закон,/ Разорвало могучие сплавы зыбей,/ Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон»?), но именно ощутить присутствие «Божьего закона» на поэтической сцене: «Светает Адриатика. Зачем/ Другая жизнь, когда и этой много?/ И музыка сейчас с небытием/ Перемешалась на пороге Бога».

Для Евгения Чигрина музыка первична по отношению к слову, она – дар небес («С виолой теноровой существо/ Идет по небу мягкими шагами»), потому «просветляет тьму» или связана со светом: «…Включаю свет… и снова выключаю, / и музыка стоит над головой», и образ лампы над морем – по сути, та же музыка, принявшая предметную форму, но не утратившая главного свойства – освещать жизнь, становясь «улыбкой Бога»: «Стою в улыбке Господа, живу,/ Пока бемоли тянутся к минору». И сама Адриатика звучит: «И, как праздник, вода Адриатики пела вокруг, / И барочная скрипка откуда-то слева звучала,/ Забирая в себя, вынимая изысканный звук,/ И бемольного света и в паузах было немало…» Названия некоторых стихов тоже связаны с музыкой: появляются сарабанда и аллеманда для виолы да гамба, в книге упоминаются имена любимых композиторов и музыкальные инструменты.

Музыка для Чигрина неразрывна с чувством любви: «Эта музыка так раскатилась под ярким билбордом, / Открывая любовь и цветение слив на картине». Традиционный мотив звучит у Евгения Чигрина по-особому не только благодаря образному колориту, метафорическому и лексическому богатству и разнообразию, но и потому, что именно в лирической теме внезапно обнаруживается еще одна роль музыки: она сопровождает лирического героя в одиночестве. Сначала я хотела написать «спасает», однако это было бы не совсем точно: героя стихов от одиночества спасать не нужно. Это естественное его состояние, чуть артистическое, но выстраданное и принятое душой свободное путешествие (внутреннее и внешнее), причем с интуитивно обозначенным расстоянием между реалиями, которое позволяет сохранять отчуждение от иллюзий ради незамутненности чувства – чувства случайного, хотя, как всегда у Чигрина, вневременного:

…Я сам почтальон

одиночества, в город

смотрящий равно в естество,

Из дальней страны,

чья отметина – холод,

где муза приходит в пальто.

Любовная тема сначала радостна, после в нее вплетается почти трагический мотив: «Подай мне свет, как подают свечу, / Я постою над наготой и болью», – грядущая разлука неминуема, и вопрос о встрече остается без ответа, уводя от счастливой летней музыки моря, «которое всё – как соната в раю», – обратно в одиночество: «Мы встретимся только в метафоре Бога?/ В платановом летнем кафе?»

Стихи четко распадаются на сезоны. Летнее солнечное счастье: «Ожиданья тебя в колокольной деревне Пераст, / Непонятная жизнь перемешана с музыкой лета». Еще летняя, но уже предосенняя элегичность: «В пределах местных вечерами тихо,/ Что срифмовалось с ощущеньем счастья,/ Желтеет на столе большая тыква,/ И опадает на веранде астра».

При чтении «зимних стихов» возникает впечатление, что лирический герой, оставив свою душу «на побережье, / Где флейты ветра сочиняют песни», зимой, в ожидании прихода весны «на библейской заре», погружается в «сновиденья вовсе не по Фрейду», больше похожие на сновидные воспоминания. Яркие летние путешествия внезапно обрываются, точно читатель переходит на другой сайт, где открывается мистический мир Гоголя, одновременно инфернальный и сатирический: умение соединить две линии, не снижая интенсивности ни той, ни другой, выявляет еще одну сторону дарования Евгения Чигрина. Впрочем, цикл «Из хуторских диканек» в «Лампе над морем» представлен не весь. Вообще в книгу, как сказано в аннотации, вошли стихотворения, написанные в последние годы, она построена автором как избранное. Страсть к путешествиям поэт сочетает с любовью к звучащему поэтическому слову, которое рождается как раз в тот зимний период, когда его навещает одиночество. И Муза посещает поэта, возвращая и спрятанную в «воронке зимы» музыку: «Эта музыка в воздухе спрятана –/ Вот былинка, а вот – пустячок,/ То сверкнет, то, как облачко, матово,/ То опять изумрудный сверчок,/ Светлячок, и лекарство, и шмалево,/ Волчье солнце, удача на грош,/ Амфибрахия белое зарево,/ Анапеста чудесная дрожь…»

Мария Бушуева

|

|

Евгений Чигрин. Лампа над морем.– М.: Перо, 2019. – 96 с. |

Попытка договориться с суровым пространством, переходя на его язык. С пространством, теряющим измерения («Космонавт постпушкинского слова»). Насколько космос трехмерен в земном понимании? То есть помимо гравитации. И что такое виртуальное пространство? Мы в нем как-то адаптировались, но как это на нас сказалось? Человек способен только очеловечить. Очеловечили мы виртуальное пространство, как носовой платок? Или в нас пошатнулась вера в предмет? Такие мысли и вопросы возникают при прочтении новой книги стихов Евгения Чигрина. «Космонавт постпушкинского слова...» – строка из нее. Поэт самого себя обозначает этим «космонавтом». То есть он как бы зависает в открытом космосе «постпушкинского слова» и предпринимает попытки в нем освоиться и наладить межчеловеческую связь. Такая экстремальность и одновременно опосредованность диалога с читателем во многом характеризует новые стихи Чигрина. Лирический сарказм пронизывает их. Скажем, если речь заходит о счастье, то нам предлагается «от счастья упаковка». Казалось бы, поэт защищен этим «скафандром». Однако через две страницы уже читаем другое: «И Тот, который нам несет весну,/ Уже на расстоянье разговора…» И весна здесь, и разговор живы. Но они поставлены в напряженное противоречие, разговор становится расстоянием до весны. То есть – сбудется разговор и придет весна.

Вместе с автором мы пускаемся в поиски «весны», «разговора», в поиски пространства. Что же нас, и самого автора, сопровождает в этих поисках? Ощущение метафизического позора («Чаще слева болит и, как будто пред смертью, подстригся»). Одновременно сама земная природа заинтересована в счастливом исходе наших поисков. Природа у Чигрина заботлива: ветер у него «поправляет листву». И, несмотря на упомянутый сарказм, строки здесь исполнены надежды, а надежда вызывает амбивалентность чувств, сами музы посылают двойственное счастье: «И музы – давай стихотворцу шептать/ И мучают счастьем, как горем». И вот мир начинает добреть, как на ясном рассвете: «Неленивое солнце – локального счастья предвестник –/ Добродушный Творец подключил/ Неуставшую лампу». Общность людей подтверждается неожиданно («... все мы/ Сезанном нетленны...»).

Все восемь разделов сборника наделены самостоятельной географией: Италия, Франция, Дальний Восток, Москва, Украина... Но детально прописанная экзотика мест, острое ощущение местной самобытности сопровождают главный и неизменный поиск, поиск пространства. Это дает сборнику единое напряжение и цельность замысла. Поэт путешествует не только географически, он вступает в разговор – и опосредованный, и прямой – с другими поэтами, поэтами других эпох. Вот его обращение к Артюру Рембо: «Пью за твой, в абсент вонзенный, мир, / Пялясь на бутылку./ Сумрак быстро солнце прихватил/ За большую шкирку». А в таком образе: «Как спелая невеста/ Белеет яхта, лодки, катера...» – есть перекличка одновременно с Аполлинером и Элюаром.

Так или иначе, поиск продолжается. Тут время означить главную стихию и, может быть, главный ориентир сборника. Это – море: «Это море опять я вышептывал…», «Запомню все, что тяготеет к морю...», «Жизнь вымокла, как ветер после бури./ И музыка, что длится без тебя». Вот только три цитаты. Но каждая из них самодостаточна в осмыслении моря как абсолютного символа. Наш поиск вывел нас к морю. И – к музыке. А в каком тоне происходит само описание этого поиска? Некоторая саркастичность, пусть и лиричная, вовсе не исчерпывает интонацию книги. Здесь замечается еще традиция бесприютного, горестного комфорта, выраженная в самом близком прошлом – в поэзии Леонида Губанова; и, с другой стороны, в православных кантах. Эдакий путь калик перехожих в ожидании чудесной встречи, подтверждающей бытие на уровне каждого предмета.

Следует еще раз назвать второе после моря главное обретение в поисках пространства, ведь оно определяет пространство безошибочно. Это – музыка. Даже вот такая: «И музыку, которую де Сад/ Водил гулять на дьявольское небо...» Дальше – больше о музыке. В соединении музыки и «быстроногого» моря мы и обретаем наконец пространство. То есть в этом синтезе. И теперь в нем остается освоиться. Это значит, среди прочего, писать стихи. И наконец мы обретаем все ту же жизнь. Начинается волнующее бытование в ней: «В зонтах-медузах стынет бухта в рододендроновом краю…», «Не Грецией рожденная Химера./ У ветра в горле 60 ангин, / В моем кармане мокрый аспирин,/ Две пуговки и «Зюскинд» Парфюмера…», «Я прочитал всю зиму. Вышел к ветру,/ Который с моряками пил у мола». В заключение хочется процитировать такой фрагмент. Он как бы закольцовывает наш путь через зашаг сна. И в конце этого отрывка находим второе слово, кроме «моря», стоящее в названии всего сборника.

И сновиденья, вымокшие в шаре

Заката, расползаются

в полнеба:

Пойдешь налево – в сумрачной

Валгалле

Увидишь пьющих из сосуда нева,

Страданий и – стучащей

в сердце – мести:

Эйнхерии еще живут

в Валгалле…

Пойдешь направо – грустные

оркестры

Ключом скрипичным

открывают дали

И машет ручкой Бабушка

с косою

(Пишу с заглавной, потрафляю

старой),

Текут тела в Элизиум рекою…

Речник Харон старается

немало.

Милета в полночь шепчет

Мнеме нечто,

Фонарщик носит огненные

лампы.

Емельян Марков

комментарии(0)