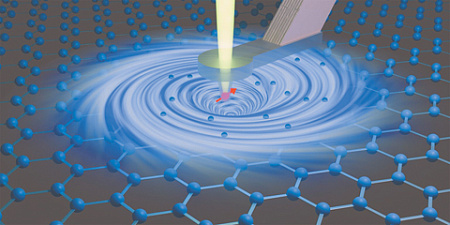

Движение электрических зарядов, образующее электронную воронку (регистрируется с помощью сверхчувствительного красного магнетометра на конце микроскопа магнитной силы).

Иллюстрация Physorg

Движение электрических зарядов, образующее электронную воронку (регистрируется с помощью сверхчувствительного красного магнетометра на конце микроскопа магнитной силы).

Иллюстрация Physorg

В какую воронку «сливается» Млечный путь

Работающие со сферическим телескопом с 500-метровой апертурой FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) астрономы Научного института АН Китая в Пекине сообщили об интересном открытии, сделанном с помощью гигантской чаши (500 м) этого инструмента, сообщает Astrophysical Journal. Суть сделанного ими открытия на основе наблюдений за магнитными полями центрального тора Млечного Пути заключается в том, что те вращаются в противоположных по отношению друг к другу направлениях. Радиус тора определяется пока с довольно большим разбросом (6000–50000 световых лет, или 2–15 килопарсек; 1 парсек – 31 трлн км). Но вскоре измерения ротации (вращения) можно будет сравнить и уточнить с помощью других радиотелескопов, и в частности достраиваемого сейчас телескопа SKA (Square Kilometer Array). Человечеству же их открытие поможет глубже понять физику явлений в нашем Млечном Пути и магнитных полей в космосе.

Любопытно, что аналогии такому воронкообразному движению космических макроструктур сегодня отыскиваются и на уровне микрообъектов. Недавно журнал Science опубликовал статью о регистрации электронных воронок (whirlpools) в графене, заключенном между слоями нитрила бора (BN). Сходство указанных воронок с магнитными полями галактического тора – в наблюдаемой асимметрии движения. Это можно понять с точки зрения единства законов, управляющих галактиками и квантовыми наноструктурами. Авторы статьи считают, что генерация электронных воронок может использоваться для оптического считывания информации при сравнении диффузного тока и похожего на тот, что описывается гидродинамической теорией.

|

|

Гибкая плата с микроэлектродами на поверхности мозга. Иллюстрация Physorg |

Было время, когда слово «бионика» было у всех на слуху, как сейчас «электроника», «искусственный интеллект» и проч. Апологеты бионики стремились технически воспроизвести «достижения» природы. Например, восприятие змеями инфракрасного излучения живых существ и ультрафиолета пчелами, удивительно эффективную гидродинамику и «быстроходность» акул и дельфинов, снабдить рукотворные газоанализаторы обонянием собак и кротов…

В Калифорнии микроиглы, аналог жалящих органов некоторых насекомых, испытали на клетках боковой ткани, ограничивающей ротовую полость гигантской улитки аплизии (Aplysia), достигающей иногда веса в 2 кг. Для этого электроды в виде микроигл, соединенных проводниками, разместили на пластичной полимерной плате, легко повторяющей все изгибы и неровности тканей. 3D-деформируемость платы обеспечивает удлинение до 60–90% и пространственное соответствие исследуемой анатомии и физиологии. Авторы статьи в журнале Science Advances полагают, что гибридные платы с микроэлектродами станут непременным атрибутом носимой электроники. Сотовый телефон будет напрямую пересылать полученные данные, например, на компьютер врача.

Недавно стало известно, что выдающийся современный футболист Лионель Месси «генетически модифицирован». Оказывается, из-за невысокого роста врачи вынуждены были вводить ему до 14 лет протеин, синтезируемый клетками передней доли гипофиза, стимулирующий рост организма. Белок был открыт давно, и ныне его получают биотехнологически с помощью бактерий, той же кишечной палочки E. coli. Так что именно бактерии, а не Месси, являются генетически модифицированными. Об этой биотехнологии заговорили начиная с 1978 года, когда в E. coli ввели ген человеческого инсулина. Потом чужие гены с помощью вирусов стали вводить и в клетки мышей, а затем и человека. Вслед за этим из индуцированных клеток стали получать органоиды разных органов и тканей.

Успех большой, но ученые сталкиваются с большим количеством проблем и дороговизной метода клеточной трансформации. Поэтому делаются попытки более быстрого и дешевого введения в клетки нужных генов. Один из вариантов – использование акустически-термального воздействия, то есть воздействия звука и тепла. Ученые назвали это трансфекцией, наверное, по аналогии с вирусной инфекцией, при которой клетка также получает гены в виде ДНК или РНК (в первом случае при заражении оспой, а во втором – ВИЧ и COV).

В Висконсинском университете г. Мэдисона при использовании вирусов для трансдукции гепатоцитов (клеток печени) предложили применять электрические импульсы продолжительностью 80 миллисекунд. Можно надеяться, что скоро биотехнологии смогут отказаться от «помощи» вирусов, с которыми много проблем.

комментарии(0)