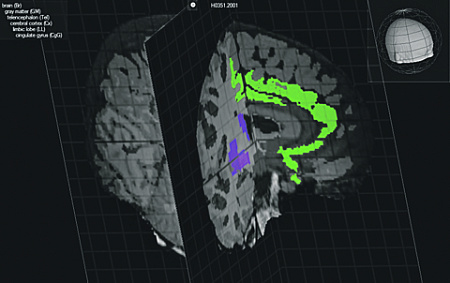

Зеленая поясная «эмоциональная» извилина (на внутренней поверхности полушария); слева – синяя ограда (Claustrum), клетки которой поддерживают бодрствующее сознание. Иллюстрация Physorg

Зеленая поясная «эмоциональная» извилина (на внутренней поверхности полушария); слева – синяя ограда (Claustrum), клетки которой поддерживают бодрствующее сознание. Иллюстрация Physorg

Люди всегда пытались понять, что такое сознание. Поначалу они объясняли неизвестное с помощью мифов, придумав бога сна Морфея, навевающего сон, и двух его братьев. Греческие мудрецы и гадалки считали, что сон подобен полусмерти, а сны можно истолковать. Морфея «производили» от Никс, богини ночи, и Сомноса, именем которого назвали мак (Papaver somniferum – «приносящий сон»). Сон называли еще ONEIPOS, откуда – онейроидное состояние и онейромантия, или гадание по снам.

Можно упомянуть и нарколепсию, при которой человек внезапно засыпает, а также летаргический сон. В то же время греки знали об эпилепсии, которая внезапно охватывает человека (сравни: астролябия – «хватать звезды»), а также о двух полушариях мозга (френоса), называя разделение «схизофрения» (так болезнь и называлась до войны, но потом случилось немецкое «ошипление»; впрочем, схизма и схизматик – вполне употребимые и сегодня термины).

Первый русский нобелевский лауреат, физиолог, академик Иван Павлов, росший в крестьянской стране, мог видеть на ярмарках танцующих медведей да читать об индийских факирах, заклинателях змей. Он мог наблюдать, как медведей под дудку заводят на горячий металлический лист, а кобр под звук свирели бьют по чувствительному носу. Вполне возможно, что эта далекая от физиологии информация вызвала «щелчок» в мозгу исследователя, обратившего внимание на слюноотделение у подопытных собак, заслышавших шарканье ног служителя, который нес им еду. Нобелевскую премию нашему соотечественнику присудили за его классические исследования пищеварения.

Павлов от изучения работы пищеварительной системы перешел к нейрофизиологии. Произошло это в 1910-е годы, когда мозг был еще в полном смысле слова черным ящиком для исследователей. В биотоки, которые снимал со скальпа с помощью гальванометра психиатр и невропатолог, академик Владимир Бехтерев, Павлов не верил; экстирпациями – отрезанием кусочков мозга – не занимался. Но зато взял на вооружение вроде бы простой метод, предложенный его тезкой Иваном Сеченовым, а именно рефлекторный (от reflex – «разгибание»).

В опытах на собаках Павлов показал, что рефлексы бывают условные, или «кондиционные», требующие для своего осуществления поддержки сознания, и безусловные (отдергиваем руку при ударе тока или прикосновения к чему-то горячему). Условные рефлексы довольно быстро угасают вследствие охранительного торможения, в результате чего требуется постоянное их подкрепление.

Современник Ивана Павлова, доктор Зигмунд Фрейд, тоже разделял работу мозга на сознание и подсознание, но работал с женщинами и девушками, а не собаками. В силу исторических обстоятельств метод пытались превратить чуть ли не в философию.

Сегодня в распоряжении нейробиологов – томографы и многоэлектродная ЭЭГ, методы генетической модификации и оптогенетика, а также накопленное за полтора века изучения понимание анатомии, достаточно упомянуть недавно опубликованный высокого разрешения 3D-атлас мышиного мозга. Но не только Павлов переключился с одной тематики исследований на другую.

Скажем, Френсис Крик, сооткрыватель спирали ДНК, после этого эпохального открытия в одиночку расшифровал генетический код, затем успешно переключился на изучение мозга. Исходная идея была в том, что сознание «включается» клетками бокового (латерального) таламуса и клауструма (Thalamos, Claustrum).

Таламус, или зрительный бугор, представляет собой большое подкорковое образование, своеобразный хаб-переключатель всей сенсорной информации. Ее переработка позволяет таламусу «подстегивать» кору, поддерживая ее работоспособное состояние. (Не его ли имел в виду Фрейд, начинавший карьеру как нейроанатом.)

Можно напомнить, что таламус имеет самые тесные связи с миндалиной (Amygdala) – древним неструктурированным образованием в височной доли, в непосредственной близости от гиппокампа (извилины морского конька). Миндалина считается центром страха и эмоций, а гиппокамп формирует, хранит и извлекает память. Вполне возможно, именно по этому пути идет страх, отключающий сознание и вызывающий паническое бегство.

Существенное уточнение роли клауструма представили в журнале Nature японские ученые из Центра науки о мозге в г. Сайтама. Они установили, что клетки клауструма координируют генерацию медленных волн в коре с частотой 0,5–2 герца, тем самым вызывая сон. У генетически модифицированных мышей оптическая стимуляция нейронов ограды вызывала длительное угнетение активности нейронов разных слоев чуть ли не всей коры мозга.

Так нейронаука все глубже погружается в тайны мозга, выявляя новые мишени воздействия на него, о наличии которых никто и не подозревал.

комментарии(0)