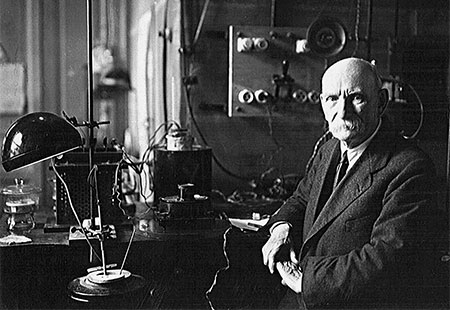

Академик Николай Курнаков в своем кабинете. 1930-е. Фото из архива ИОНХ РАН

Академик Николай Курнаков в своем кабинете. 1930-е. Фото из архива ИОНХ РАН

Николай Семенович Курнаков (1860–1941) – имя, дорогого стоящее в истории российской науки. Он – один из самых ярких российских химиков, которого по праву называют основателем физико-химического анализа.

Выбор цели

Родился он в Нолинске Вятской губернии в старинной дворянской семье, где военная доблесть и стремление к знаниям были традицией из поколения в поколение: отец – боевой офицер, защищавший Севастополь, был тяжело контужен, скончался в 1868 году. Прадед – генерал-майор Семен Иванович Курнаков, соратник Александра Суворова.

Однако самого Николая увлекла не военная, а научная стезя. Причем до 11 лет Николай обучался дома. В возрасте 11 лет его, как сына военного, приняли в закрытую воинскую общеобразовательную гимназию. Уже в юности, в 1874 году, еще гимназистом, он собирает дома собственную химическую лабораторию. Именно здесь, среди колб, пробирок и «алхимических» опытов, определяется его дальнейший путь – физическая химия. Эти опыты – подготовка химических препаратов, аналитическая химия – имели решающее значение при выборе дальнейшего направления деятельности Курнакова.

После окончания Нижегородской военной гимназии Николай Курнаков поступил в 1877 году в Петербургский горный институт по заводскому разряду, где прошел путь от студента до профессора.

В то время весь штат института состоял из 17 преподавателей и двух лаборантов. Курнаков учился у выдающихся профессоров. Химию преподавали известные ученые: К.И. Лисенко, один из организаторов Русского химического общества, основоположник химии природных энергоносителей, автор монографии «Нефтяное производство»; К.Д. Сушин, известный трудами по химии углей осваивавшегося тогда Донецкого бассейна; В.Ф. Алексеев, автор книги «Ископаемые угли Российской империи в отношении их состава», исследователь диаграмм «жидкость–жидкость». (Алексеев, например, открыл критическую температуру растворения и разработал способ ее определения.)

Курнаков окончил Санкт-Петербургский горный институт с отличием, получил звание горного инженера и чин коллежского секретаря (1882). С июня по сентябрь 1882 года вместе с главой Горного департамента института, профессором Н.А. Иоссой был командирован на Алтайские заводы Кабинета Его Величества для изучения процессов выплавки меди, свинца и серебра. Также преподавал в Горном институте (с 1893 года – профессор, с 1899-го – заведующий кафедрой аналитической химии).

В июле 1883 года – еще одна продолжительная (год) научная командировка. На этот раз – в Германию, Австрию и Францию для ознакомления с горными, заводскими и соляными промыслами, а также с методами преподавания металлургии, галургии (раздел химической технологии по производству минеральных солей) и пробирного искусства (комплекса методов определения содержания благородных металлов в различных материалах) во Фрайбергской горной академии и Парижской горной школе. По возвращении в сентябре 1884 года Курнаков был избран кандидатом на должность адъюнкта (доцент) по кафедре металлургии, галургии и пробирного искусства.

Металлы и соли

Курнаков становится не только виднейшим физикохимиком, но и педагогом, идеологом и организатором науки: профессор и заведующий кафедрой в ряде ведущих вузов страны, основатель и директор научных институтов, академик (с 1913-го), заслуженный деятель науки и техники. Его послужной список впечатляет.

Профессор Санкт-Петербургского электротехнического института (лектор по курсу физической химии) (1899–1908). В 1902–1930 годах – профессор и заведующий кафедрой общей химии Санкт-Петербургского (Ленинградского) политехнического института. Основатель и директор (1918–1934) Института физико-химического анализа. Одновременно, в 1919–1927 годах, директор Государственного института прикладной химии. В 1922–1924 годах директор Института по изучению платины и других благородных металлов. В 1934–1941 годах – директор Института общей и неорганической химии АН СССР, который сегодня носит его имя. Профессор (с 1936) и заведующий кафедрой неорганической химии (с 1937) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. А кроме того, Н.С. Курнаков был президентом Русского физико-химического общества (1917, 1921–1922, 1925–1926, 1929–1932). Российской академией наук учреждена Золотая медаль имени Н.С. Курнакова за выдающиеся работы в области физико-химического анализа, химии и технологии.

Первые серьезные научные успехи пришли к Курнакову благодаря исследованиям комплексных соединений и солей, которые сразу принесли ему известность среди химиков того времени. Однако наибольший прорыв случился, когда он обратился к изучению металлических сплавов – области, в которой прежде царила лишь эмпирика и было немало тайн. Курнакову удалось сочетать в своих работах теорию и практику, отчего открытия сразу нашли отклик как у фундаментальных ученых, так и инженеров-практиков.

Как уже отмечалось выше, в 1918 году он организовал Институт физико-химического анализа при Академии наук. Возможно, это было его любимое детище. Студенты и молодые ученые работали плечом к плечу с опытными профессорами, часто задерживались в лабораториях допоздна – настолько всем было интересно, что служителю буквально скидывались «на чай» за дополнительное время («занимались обстоятельно, добросовестно, не торопясь – место предоставлялось на любой срок»). Курнаков обходил лаборатории, общался с сотрудниками, давал советы – отношения были скорее товарищеские. Курьезы и юмор были частью быта, а самостоятельность и инициатива считались большим плюсом.

Под его руководством институт разработал новые промышленные методы получения и очистки редких металлов – платины, родия и других. Курнаков был не просто кабинетным химиком-теоретиком: он активно сотрудничал с промышленностью, участвовал в открытии месторождений солей, давал экспертные заключения на международных выставках, а в годы войны занимал ведущие позиции в исследованиях ископаемых страны в годы Первой мировой войны.

Собственно, именно академик Н.С. Курнаков в 1913 году совместно с С.Ф. Жемчужным ввел термин «физико-химический анализ». А сам этот метод получил широкое распространение при исследовании как природных веществ (минеральных и органических солей, руд черных и цветных металлов), так и искусственно полученных сплавов, стекол, жидких растворов. Не будет преувеличением сказать, что физико-химический анализ стал революцией в науке: теперь свойства систем изучались как функции изменения состава, температуры, давления, а не только эмпирически. Этот подход лег в основу современных методов анализа сплавов, солей и растворов, широко используется и в XXI веке в металлургии, химии и даже пищевой промышленности.

Другими словами, он разгадывал, как ведут себя металлы и их сплавы при плавлении, почему возникают разные фазы и что такое «химический индивидуум» в сплавах. Благодаря его исследованиям появились легкие, твердые и жаропрочные сплавы, используемые до сих пор в самых разных сферах – от строительства до авиации.

Об универсальности и эффективности метода говорит и тот факт, что, проводя работы по определению растворимости солей в воде, Курнаков выяснил химизм процессов, протекающих в природных водоемах, установил причины образования соляных озер и пути промышленного использования содержащихся в них солей. Создал (1903) прибор для термического анализа, автоматически записывающий температурные кривые плавления и затвердевания сплавов (пирометр Курнакова).

Многие его труды были напрямую связаны с промышленностью: разработка методов производства солей, минеральных удобрений, алюминия, магния, анализ соляных озер Крыма (он первым предложил использовать их для получения важных солей), изучение калийных месторождений Соликамска и Кара-Богаз-Гола. Он создал классификацию соляных озер Крыма и вывел так называемую солнечную диаграмму равновесий для природных солевых вод.

Все это лишний раз подтверждает тот тезис, что нет ничего более практичного, чем фундаментальная наука.

Ничто человеческое

Но жизнь Курнакова – это не только наука. За строгими формулами и диаграммами пряталась живая, теплая судьба. Весной 1887 года Николай Семенович подал прошение на имя директора Горного института о разрешении ему жениться. Разрешение было получено, супругой Николая Семеновича стала дочь подполковника Анна Михайловна Волосатова. У них родились сын Николай (1889) и дочь Вера (1897). Дети продолжили семейную традицию служения Отечеству: сын – в инженерном деле (окончил историко-филологическую гимназию, а затем Горный институт, работал горным инженером); дочь окончила Василеостровскую женскую гимназию, с 1915 года работала сестрой милосердия в военных госпиталях.

Человеческие победы и утраты, любовь к семье и верность выбранному делу – все это неразрывно с именем Николая Семеновича.

История жизни Курнакова – вдохновляющий пример того, как страсть к науке может стать делом всей жизни, оставить неизгладимый след и в мировой науке, и в памяти потомков. И действительно, ближе к концу жизни Курнакова ждали заслуженное признание и почет. Но, наверное, главным его достижением все же стало не это. Главное – любовь к своему делу и вера в силу человеческого разума.