Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный принял участие в круглом столе по проблемам конкуренции. Фото с сайта www.duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный принял участие в круглом столе по проблемам конкуренции. Фото с сайта www.duma.gov.ru

Развитие конкуренции в электроэнергетике – без преувеличения тема, определяющая будущее отрасли. Я уверен, что, только если нам удастся сформировать по-настоящему рыночные механизмы и запустить истинную конкуренцию в ценообразовании на электроэнергию на основании спроса и предложения и сформировать долгосрочные сигналы для инвестиций в отрасль, мы сможем обеспечить качество, надежность поставок и адекватную стоимость электроэнергии для роста российской экономики.

Сегодня электроемкость российского ВВП составляет более 4% и демонстрирует тенденцию к росту: по оценкам специалистов, в 2020 году он может составить уже 4,3%. Для сравнения: в США и Канаде электроемкость ВВП не превышает 2,5%, в Европе – 3,5%. Объем перекрестного субсидирования превышает 400 млрд руб. с тенденцией к росту, рост тарифов устойчиво идет выше инфляции, платежная дисциплина находится на низком уровне. Все это сдерживает развитие электроэнергетического комплекса в целом, страдают все: и конкретные потребители, и экономика.

Сегодня мы имеем более-менее функционирующий оптовый рынок электроэнергии, обремененный механизмами ДПМ и перекрестным субсидированием нескольких видов, уровень конкуренции на котором, по разным оценкам, составляет не более 46%, практически отсутствующий розничный рынок электроэнергии и неэффективно работающий электросетевой комплекс.

Соответственно среди вопросов, требующих как можно более быстрого решения, – снижение перекрестного субсидирования, повышение эффективности работы сетевого комплекса, развитие конкуренции как на оптовом, так и на розничном рынке, введение интеллектуального учета электроэнергии, цифровизация энергетики, повышение платежной дисциплины.

Перекрестное субсидирование – одна из серьезнейших проблем российской электроэнергетики. Оно искажает экономику отрасли, делает практически непрозрачной структуру формирования цены на электроэнергию, не дает развиваться конкуренции. Рост перекрестки противоречит всем обозначенным в основных целеполагающих документах приоритетам развития электроэнергетики.

Так, приоритет развития комбинированной выработки, норма законодательства об обязательном дополнении мощностей по производству тепловой энергии электрогенерацией вступают в противоречие с низкой рентабельностью ТЭЦ. Приоритет развития «умных» сетей, цифровизации электроэнергетики вступает в противоречие с фиксированными низкими тарифами на электроэнергию для населения. Внедрение «умных» сетей требует «умного» потребителя, без него интеллектуальные системы учета станут фикцией, прикрывающей получение дополнительных доходов сетевыми компаниями. А фиксированный на уровне ниже средней цены тариф на электроэнергию для населения отнюдь не стимулирует потребителя к рациональному, энергоответственному поведению.

Что касается перекрестного субсидирования между территориями, оно является вынужденной мерой и может быть целесообразным на определенный срок для определенных объектов финансирования для достижения общегосударственных целей. Но тут важно четко определить момент, когда его необходимо прекратить, и в принципе не распространять эту практику сверх крайней необходимости, а искать другие пути решения.

Определенные шаги делаются уже сейчас. Принят закон об интеллектуальных системах учета электроэнергии. Предполагается, что цифровизация сетевого комплекса и полное введение таких систем позволят добиться 25–30% снижения затрат.

На стадии принятия находится законопроект «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об электроэнергетике» в части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования». То есть зоны межрегионального перекрестного субсидирования будут ограничены как по количеству, так и по времени.

|

|

Нерыночные решения, принятые на заре реформ, могут отбросить РФ в далекое прошлое. Фото Николая Дудукина/PhotoXPress.ru |

Что касается перекрестки, проблему нужно решать в увязке с повышением эффективности сетевого комплекса и электроэнергетики в целом. То есть не за счет одних только тарифных решений, а за счет повышения эффективности и увязанных с этим тарифных решений. В этой части главным, как ни крути, является выравнивание тарифов для населения и промышленности. По расчетам Высшей школы экономики, экономически обоснованные ставки для населения должны быть в 1,3–1,4 раза выше, чем для предприятий. Наиболее рациональным подходом был бы рост цен для населения по схеме «инфляция плюс», а для промышленности – «инфляция минус» или не выше инфляции. Тем более что доля бытового потребления растет: за 25 лет она увеличилась с 12 до 18% от суммарного потребления в стране.

На выравнивание сетевых тарифов между группами потребителей по такой схеме потребуется 12–15 лет. При этом рост тарифов для населения сверх инфляции ежегодно должен составлять около 6%. Ускорить процесс, облегчить его для населения можно за счет одновременного формированного повышения эффективности работы сетевого комплекса, в том числе в инвестиционной сфере, снижения перекрестного субсидирования в нем самом, повышения прозрачности тарифообразования, в том числе через введение резервирования сетевой мощности с использованием механизма «бери или плати», отмену или ограничение льготного техприсоединения, снижение коммерческих и технологических потерь, повышение платежной дисциплины.

Два последних эффекта и должны дать внедрение систем интеллектуального учета, ускоренная цифровизация сетевого комплекса, что открывает пути для снижения или как минимум сдерживания роста нагрузки на потребителей. В конечном итоге мы должны прийти к ситуации, когда тарифы растут не выше инфляции, а снижение перекрестного субсидирования происходит по мере повышения эффективности работы самого электроэнергетического комплекса.

При этом важно понимать, что развитие конкуренции в рознице, снижение перекрестного субсидирования, возврат крупного потребителя в распределительные сети возможны только при насыщении розничных рынков. Для развития действительно конкурентных отношений на них необходимо наполнить их в первую очередь предложением генерации, поставляющей электроэнергию в распределительные сети, а не только электроэнергией с оптового рынка.

Существенным источником может стать открытие свободного доступа на розничные рынки малой и распределенной генерации. Потенциал ее развития в нашей стране, по оценкам энергетического центра «Сколково», превышает 40 гВт мощности. При этом ситуация с ней в России, мягко говоря, двойственная. С одной стороны, объемы распределенки растут. В собственную и распределенную генерацию потребителя толкают соображения экономической целесообразности и безопасности. Промышленные потребители реагируют на постоянное удорожание и не устраивающие их качество и надежность централизованных поставок электроэнергии и тепла. Однако это негативно сказывается на так называемой большой энергетике, не учитывающей распределенную энергетику в своих текущих и перспективных программах.

Распределенка фигурирует в документах стратегического планирования только как способ энергообеспечения удаленных и изолированных территорий. Никакого «большого» целеполагания в этой сфере нет. Нет даже понятийного аппарата распределенной энергетики в законодательстве.Это полностью противоречит основным мировым тенденциям развития отрасли, где смена централизованной парадигмы развития на горизонтальную идет очень активно. По оценке МЭА, к 2030 году распределенная энергетика обеспечит до 75% новых подключений в ходе глобальной электрификации. Мы не должны игнорировать эту тенденцию. Полагаю, нам пора признать, что прогресс не остановить. Хочется думать, что идущее сейчас принятие законопроекта о микрогенерации – лишь первая ласточка на пути признания горизонтальной энергетики.

Также развитию розничных рынков и конкуренции на них, на мой взгляд, будет способствовать снятие запрета продажи на низком напряжении электроэнергии сетевыми компаниями с ограничением доли рынка.

Вероятно, подлинно рыночной можно считать такую конфигурацию розничного рынка, когда в каждом регионе он выступает в качестве торговой площадки для всех производителей энергоресурсов, включая ТЭЦ, всех видов распределенной генерации, ВИЭ, с реальным правом для потребителей выбирать для себя вариант энергообеспечения.

В сетевом комплексе важнейшими с точки зрения развития конкуренции являются вопросы дифференциации формирования тарифов на передачу электроэнергии по сетям ФСК ЕЭС и по распределительным сетям на территориях субъектов РФ.

Следующий острый вопрос – развитие конкурентных отношений в сбыте электроэнергии, где сегодня свобода выбора и возможности смены потребителем сбытовой компании попросту отсутствует. Современным мировым тенденциям соответствовала бы либерализация этого рынка, включающая в себя расширение состава участников, снижение монопольного влияния гарантирующих поставщиков, конкуренцию за потребителя, договорные условия по ценам и качеству обслуживания и возможность быстрой смены энергосбытовой компании.

Отдельно остановлюсь на проблемах, связанных с модернизацией генерации. Сегодня мы имеем дефицит генерации в отдельных регионах на фоне общего профицита мощностей; старение мощностей, недостаток рыночных стимулов и источников финансирования для их модернизации; отсутствие четкого и понятного механизма вывода с рынка неэффективной и избыточной генерации; отсутствие альтернативных источников электрической и тепловой энергии.

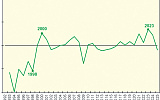

Что-то похожее мы уже видели на старте реформы электроэнергетики. Тогда для решения этих проблем в условиях экстенсивного развития российской экономики, ее низкой энергоэффективности и опасений в отношении удовлетворения роста спроса на энергию, были приняты нерыночные решения, касающиеся проведения ускоренной модернизации по программе ДПМ. На фоне низкого роста экономики результатом стала диспропорция, обратная знаменитому «кресту Чубайса»: вместо нехватки мощности и ускоренного спроса на электроэнергию мы имеем избыток мощности, но незначительный прирост спроса и выработки электроэнергии. Сегодня мы принимаем вынужденное решение о новой модернизации генерирующих мощностей теми же нерыночными методами. Я имею в виду программу ДПМ-штрих.

Конечно, если бы в России функционировал полноценный, развитый рынок электроэнергии, хотя бы на оптовом уровне, было бы логично, если бы энергетические компании проводили модернизацию генерирующих мощностей только за счет собственных источников. Но у нас рынок искажен, о чем я говорил выше. Кроме того, ситуация в отрасли в условиях сдерживания тарифов в принципе такова, что генерация не является наиболее прибыльной ее частью – сетевой комплекс и особенно сбыт куда привлекательнее. Инвесторы, которые приобрели генерирующие активы в ходе реформирования электроэнергетики, сегодня стараются обращать свое внимание на другие секторы, в частности в сбыт. В этих условиях инвесторам необходимо гарантировать возврат части вложений в модернизацию.

С другой стороны, сегодня уже существуют механизмы, которые позволяют поставщикам получать достаточные объемы маржинальной прибыли в секторах РСВ, КОМ и на рынках теплоснабжения, и некоторые из них уже проводят техническое перевооружение за их счет. Важно тщательно оценить, какие объемы инвестиций действительно необходимы для обеспечения модернизации, а какие запрашиваются по принципу «проси больше»… Ведь все это в конечном итоге скажется на стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, конкурентоспособности российской экономики, росте ВВП.

Еще одна проблема – то, что программа еще больше закрепляет централизованную модель развития энергетики. Кроме того, есть опасения, что программа модернизации объектов электроэнергетики не принесет ей ни новых технологий, ни повышения эффективности, снизит интерес к высокотехнологичным инвестициям в генерацию. Чтобы избежать этого, основным условием вложения средств в модернизацию генерации по схеме ДПМ-штрих должны быть жесткие требования к ее экономической и экологической эффективности. Конкуренция среди потенциальных участников должна идти по критериям большей эффективности, большей загрузки и локализации. Такой подход в принципе планируется реализовать. Какой получится результат – мы увидим очень скоро.

Все эти темы неоднократно обсуждались на круглых столах и парламентских слушаниях на площадке нашего комитета, и я благодарен представителям энергетического бизнеса и отраслевого экспертного сообщества, которые всегда активно принимают участие в дискуссиях. По итогам всех обсуждений формулируются рекомендации, которые направляются в федеральные органы исполнительной власти. Должен заметить, что нас слышат, и ряд решений принимается уже сегодня. Для большей эффективности этой работы нам нужна поддержка со стороны отрасли, ее готовность к поиску взаимоустраивающих решений за рамками узкокорпоративных интересов.

комментарии(0)