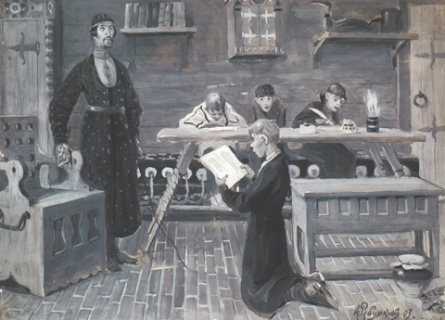

Учись, школяр, студентом будешь. Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903. Тульский областной художественный музей

Учись, школяр, студентом будешь. Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903. Тульский областной художественный музей

Книга диагностирует ситуацию в современных отечественных образовании и науке в ракурсе проблемы воспроизводства – количественного и, главное, качественного – специалистов интеллектуального труда. Три года тому назад газета отметила в рецензии «Сталь всегда закаляется» процессы, проходящие с молодежью России в целом. В данной работе тех же авторов – директоров Института социологии Михаила Горшкова и Центра социального прогнозирования и маркетинга Франца Шереги, а также исследователя в сфере социологии образования Ирины Тюриной – показано, как эта «сталь» закаляется в жизнеобеспечении социума.

Во введении констатируется, что сегодня на рынке баланс спроса (экономика) и предложения (вузы) работников интеллектуального труда лишь намечается согласование профиля и количества молодых специалистов с технологическими запросами предприятий: «В итоге по целевому направлению предприятий в вузах сегодня учатся в среднем не более 6% студентов и еще 15–20% при выпуске запрашиваются предприятиями для работы (в среднем 2–4 человека на одно предприятие)». Большая доля устраивается самостоятельно, но формируется и то, что авторы именуют профессиональным балластом: обучались одному, а приходится делать совсем другое. По ряду специальностей, причем таких несущих, как энергетика и машиностроение, он достигает 30% – запомним эту цифру – при тревожном спросе на инженерные кадры.

Авторами подчеркивается, что жизненные траектории социально созревающей личности определяются стремлением к более высокому статусу – а опора на образование, причем профильное, играет при этом ключевую роль (при этом даже Митрофанушку из известной пьесы XVIII века побуждали сначала учиться, а уж потом жениться). Сегодня, на наш взгляд, потребность в нем, равно как и следующем за ним трудоустройстве, не столько привилегия, сколько обязанность и даже обреченность – живем-то (по ряду уверений многих социальных мыслителей) в постиндустриальном обществе, иначе именуемом обществом знаний.

Ответом, причем не совсем адекватным, на запрос выстраивания такого общества стало увеличение числа вузов с 1990/1991 по 2009/2010 в 2,2 раза – с 514 до 1114, включая 452 негосударственных, причем в них можно было поступать на коммерческих условиях и без сдачи вступительных экзаменов. Авторы, правда, оценивают этот запрос трезвее: куда было прятаться безработной молодежи в те времена? Но в ходе восстановления экономики страны потребовалось не столько количество, сколько качество, отсюда и резкое сокращение числа вузов – до 710, включая всего 213 негосударственных в 2020–2021 годах.

Все же задача трудоустраивать выпускников по освоенной специальности полностью пока не решена. Особую тревогу вызывал «обвал» притока молодых исследователей в науку: в 1990–2005 годах ежегодное пополнение научных организаций молодыми исследователями по сравнению с 1960–1989 годами сократилось в среднем на 40%. Лишь с начала 2020-х, фиксируют авторы, трудоустройство и специалистов, и особенно молодых исследователей оптимизируется – в их интересах, а главное – в интересах общества. Улита хоть как-то да едет, если вспомнить известную русскую пословицу.

|

|

Михаил Горшков, Франц Шереги, Ирина Тюрина. Воспроизводство специалистов интеллектуального труда: социологический анализ. – М.: ФНИСЦ РАН, 2023. – 382 с. |

Анализируется профессиональное самоопределение молодежи, во многом определяющее выбор ею жизненного пути. Индикатор правильности этого выбора – обеспечение доступности образования при правильно выстраиваемой профориентации учащихся профильного образования. Резерв есть: лишь 49,7% молодых специалистов ответили в 2021 году, что школа дала им достаточно знаний, чтобы успешно учиться в вузе. Репетиторы при этом помогают не всем, а тем у кого есть деньги, самостоятельная подготовка не всегда эффективна. Взвешенный совет авторов – усиление дифференцированности профильного образования, и как можно раньше, класса с восьмого; пока в нем доминируют направленности по математике и иностранным языкам, чего явно недостаточно.

Профессиональная самореализация уже выпускников вузов во многом зависит от их квалификации, но спрос на рынке труда детерминируется и другими факторами. Они определяются стратегией продуманной активности центров трудоустройства как в вузах, так и на предприятиях и учреждениях. Это же забота и муниципальных служб занятости населения, которые продуктивного взаимодействия с указанными центрами пока не выстроили.

Беда поправимая в первую очередь за счет активизации этих служб, которые должны, по доказательному предложению авторов, служить своеобразными диспетчерскими пунктами связи между выпускниками и работодателями.

Из главы об условиях труда молодого специалиста приведем всего одну цитату: «Преемственность воспроизводства социально-профессиональной структуры специалистов с высшим образованием гарантирована при двух условиях: если максимальное число выпускников трудоустраиваются по освоенной в университете специальности; если профессиональная миграция, порой сопровождающаяся сменой освоенной в вузе специальности, минимальна. Эти два условия не соблюдаются в полной мере. По мнению 61,8% опрошенных в 2021 году молодых специалистов, содержание выполняемой ими работы в полной мере совпадает со специализацией, которую они получили в университете; по мнению 27,6% – совпадает частично; 10,6% – не совпадает. Итого, содержание выполняемой работы не совпадает со специализацией, которую получили в университете, у 38,2% молодых специалистов, имеющих стаж работы 1–5 лет после выпуска из университета». Кому перестраиваться для устранения этого дисбаланса: вузам или тем, кто рекрутирует их выпускников, – вопрос открытый. Но цифра в почти 40% тревожит не в меньшей степени, чем упомянутые выше 30% недовостребованных энергетиков и машиностроителей.

Нужно заботиться и об условиях труда молодых специалистов. Здесь тревог не меньше, и одна из них – воспроизводство специалистов высокой квалификации. Авторы на раз писали о том, что в этом деле сильно хромает аспирантура. Вот и в книге они фиксируют: «У большинства аспирантов получается только «научная компиляция», дающая представление об умении логически излагать свои мысли, грамотно формулировать гипотезы и находить логически или экспериментально аргументированные ответы в научной литературе. Это и есть процесс подготовки преподавателя». И добавляют не без горечи: всего-то уровень магистратуры…

Вот и получается, что лишь каждый 10-й аспирант ориентируется на научное поприще, каждый четвертый видит себя всего лишь преподавателем, каждый пятый не в состоянии определиться однозначно, чем он будет заниматься.

Хотя в предуведомлении к книге указано, что предоставленные в книге исследования проведены по заданию Министерства науки и высшего образования и ориентированы на изучение характера и возможностей оптимизации трудоустройства, оптимистических выводов и рекомендаций в ней не так уж много. А это и не важно: главное – чтобы они были надежные. Высокое их качество, в свою очередь, позволяет надеяться, что «сталь» и этого сегмента современной российской молодежи закаляется, и закаляется успешно.

комментарии(0)