Фото агентства городских новостей "Москва"

Фото агентства городских новостей "Москва"

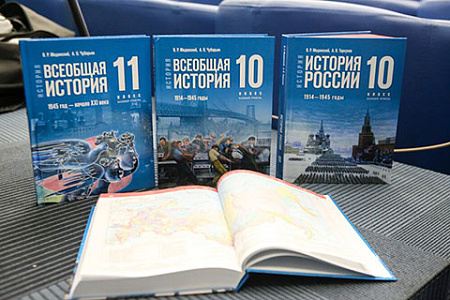

Приближающийся День знаний – повод поразмышлять об особенностях преподавания истории в нашей стране и на Западе. С 1 сентября Россия начинает переход на единый учебник истории. Тем интереснее посмотреть на разницу между российским и западными подходами к изучению исторического процесса. Речь в данном случае идет не о конкретных учебниках истории, а об общей тенденции подавать исторический материал – о так называемом историческом нарративе.

В таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, история подается прежде всего как борьба государств, где есть победители и побежденные. Критерием оценки государства выступает его способность одержать победу и удержать ее на длительную временную перспективу. История делится на периоды гегемонии какой-то империи или сохранения баланса сил, который неизбежно завершится новым раундом вооруженной борьбы. Образно говоря, если русскому школьнику важна отмена крепостного права в 1861 году, то британскому или американскому важнее, кто доминировал в мире 1861 года.

Фокус на борьбе государств умножается на религиозные представления обществ о собственной исключительности. В Великобритании король по-прежнему формальный глава Англиканской церкви. Соединенные Штаты изначально строились радикальными протестантами-пуританами как «избранная община», «град на холме». Отсюда следует представление о естественном праве своих государств оценивать остальные страны, включая их внутреннюю политику. Конечно, религиозность британского и американского обществ, характерная для XIX века, во многом (хотя и не совсем) отошла в прошлое. Но либеральный мессианизм становится ее прекрасным заменителем.

Эти две основы порождают интересные черты англосаксонского исторического мировоззрения. Конечно, внутри Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии существуют разные политические и идеологические течения, каждое из которых имеет свою интерпретацию истории. Но в целом можно выделить несколько характерных для течений особенностей при подаче национальной и мировой истории.

Первая черта – конкурентность. Такой взгляд на историю делает бессмысленным бесконечные русские споры о роли своей страны в мире. В борьбе важно победить – стать первым или хотя бы вторым, а конкурентов следует сокрушить или разукрупнить их ресурсы. Англосаксонская традиция (не важно – реалистическая или либеральная) четко выделяет два подхода к ведению международных дел: наращивать собственные ресурсы или подрезать ресурсы конкурентов. «История – борьба, но мы избранные и должны победить» – так примерно звучит традиционная формула их взгляда на историю.

Вторая черта – иерархичность. Западный взгляд на историю делит все государства по ранжиру «успешные – полууспешные и неуспешные». В начале XX века английское международное право делило все страны на цивилизованные, полуцивилизованные и нецивилизованные. В отношении первых действуют нормы международного права, в отношении вторых – действуют до тех пор, пока они сами их соблюдают, в отношении третьих – действуют по усмотрению цивилизованных стран. Соответственно нормы международного права должны писать англосаксонские страны или как минимум играть в этом процессе доминирующую роль.

Отсюда следует и пресловутое «бремя белого человека». Это не просто стремление захватить колонии, а убежденность в своем праве менять мир. У цивилизованных народов есть право решать, каким государствам быть, а каким не быть, какие способствуют, а какие мешают прогрессу. Отечественные политологи часто удивляются, как может президент США выступать за мир и одновременно поставлять оружие одной из воюющих сторон. В рамках подобного мировоззрения такой подход вполне объясним.

Третья черта – предельный рационализм. Если история – это вечная борьба государств, то бессмысленно говорить о справедливости вооруженной борьбы: она просто есть, как дождь или снег, восход или закат. Есть рациональное целеполагание, препятствие и его устранение. Задача специалиста – придумать, как убрать препятствие с наименьшими потерями. Это даже не апологетика грубой силы, а холодно-скептический взгляд или пресловутая английская «невозмутимость»: если можно решить проблему с помощью силы, то почему бы ее не решить?

Четвертая черта – неспособность подстраиваться под кого-то. Для российской традиции характерны бесконечные споры о прогрессивности или отсталости своих институтов. Для обоснования обставленной точки зрения русские историки часто приводят оценки иностранцев. Англичане не дают иностранцам права оценивать свои институты, хотя среди них больше, чем где-либо, остатков средневековья. Не считают нужным их обсуждать и американцы, унаследовавшие многие английские институты и практики XVII века.

Школьники, воспитанные в такой парадигме, нацелены видеть свою страну могущественной державой и лишены рефлексии относительно методов достижения этой цели. Им совершенно чуждо скрытое толстовство, присущее многим отечественным учебникам истории: скептицизм к любой государственной власти и мечта о мире без войн. Здесь на первое место выходят рациональный расчет и готовность к борьбе за мировое господство. Противостоять такому противнику будет непросто. Это требует от русского общества выработки своего жесткого нарратива истории.