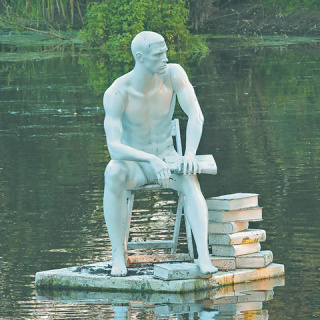

Поэзия становится необходимостью. Фото Владимира Захарина

Поэзия становится необходимостью. Фото Владимира Захарина

В круг общения с Юрием Беликовым я вошел, что называется, на общих основаниях. В рубрику, которую он придумал и вел в газете «Трибуна», люди со всей страны присылали стихи, и я прислал. Было это еще в самом начале нулевых. С тех пор в какую бы сторону ни швыряла нас жизнь – с географической (сегодня я живу в Петербурге, он – в Перми) и других точек зрения, – общения мы не прекращали.

С Беликовым расстаться трудно. Рокочущий бас, когда он читает стихи. Сами беликовские стихи – мощные, втягивающие, как смерч. Увлеченность поэзией. Не собственной, вообще. Отсюда – внимание к любому действительно поэтическому высказыванию, когда вопрос «чье?» по большому счету теряет смысл. (Что, кстати, резко отличается от поведения рядовых стихотворцев, никогда не забывающих, как сильно их дарование нуждается в заботе и «продвижении».)

Беликов неизлечимо заражает своим азартом собеседника, когда говорит о поэзии. И судьба сводит его с единомышленниками. Где мытьем, когда он ищет и находит одаренных людей на просторах сухопутного российского океана. Где катаньем, когда «для поправки бюджета» делает интервью со знаменитостями. Словом, серьезных причин не расставаться оказалось достаточно. И уже отсюда проистекают маленькие приятные, но в последние годы все более редкие, сопутствующие обстоятельства: встречи, разговоры, посиделки, выпивка и закуска.

То ли щиплет за печкой лучину

сверчок,

то ли ноет, как зуб на морозе,

фрамуга:

– Ты давай привыкай, научайся,

милок,

разговаривать с другом

в отсутствие друга.

Так, год за годом, передо мной разворачивается один из самых захватывающих сюжетов, которые только можно наблюдать здесь, на Земле, – судьба поэта. Трудная, яркая, живая. Настоящая. Ни на кого не похожая.

То же самое можно сказать и о стихах Беликова. Это стратегическое мышление в низменных обстоятельствах. То есть желание и умение побеждать (сначала желание, потом умение), когда многое внутри и снаружи совсем не радует. Подобные обстоятельства окружают каждого из нас, и в беликовских стихах легко узнаваемы.

Воровство, запустение. Они всегда – родные сестры. Поскольку мы живем в стране убедительных масштабов, воруют у нас, как правило, не один у одного, а один у десятков, сотен, тысяч, один у миллионов. Вор по-российски – точка, обедняющая пространство. Отсюда столько мест в России, которые видятся «Разорённой бобровой хаткою, / заводской трубой, что мертва...». Отсюда же в тех местах, где получше – часто не спокойное, уверенное в себе довольство, а напуганные, угнетенные собственной роскошью «псевдорусские терема».

Междуусобица («Что расскажешь, нетопырь, / отцу-матери? / Как друг дружку, взяв Сибирь, / колошматили?»). Людская черствость («... среди людей собака родилась / Где дурь, где дым, где случка, где увечья, / Где Божье перешло в нечеловечье / там точно неизбежна волчья масть»). К этому, как водится, прибавляются тяжелые обстоятельства личного свойства: болезни, уход самых близких людей, финансовая скудость. Выход для поэта отсюда только один – поэзия. В случае с Беликовым – его плотная, надсадная, сердцем тренированная речь. Работа мастера. Когда не поэт старается ради хорошего стихотворения, а стихотворение – для поэта. И все это подкреплено неубиваемым знанием, памятью, откуда ты и зачем. «Но давит Небо. Давит – на тебя. / И вот пищишь ты, Космоса игрушка».

При этом, как у всякого большого мастера, его стихи наполнены, будто сад цветами, метафорическими находками. «Сирень метнется мне навстречу, / порвав ошейники оград», «О Каир, / ветка розы в шипах минаретов / в длинной вазе/ ленивого Нила...», «... нарождающаяся ветка пальмы / капельку на своем острие выпускает, – / мир берет на глазок». И как один из итогов этих находок: «...цветочно-шерстяному языку / у нас, заблудших, будет мир учиться».

Беликов-художник нисколько не меньше, например, Беликова-патриота. Должно быть, потому, что яркое, живое, достоверное описание родной природы всегда было одной из самых действенных форм патриотизма. Для художника вообще и в том числе художника слова. В нашем случае такого, как Юрий Беликов, речь которого образна, точна и непредсказуема. Говорить с обычными людьми о великом можно только так – взрывая слово. Перемещая читателя на уровень действительно важного, в том числе задушевного, искреннего, высокого – общения. Стандартная, если можно так выразиться, для поэта функция посредника между Богом (Космосом) и людьми проживается автором и ощущается аудиторией весьма отчетливо. Самовыражение в его текстах, безусловно, присутствует, но не как цель. Цели же заявлены самой тематикой беликовских стихов. Они о Боге и России. О столице и провинции. О человечестве и человеке. И задачи, которые диктуются этими целями, соответственно ответственны: что сберечь (если нужно, так изо всех сил), от чего отказаться (как бы ни было трудно), дабы остаться на высоте Божьего Замысла – о стране, о каждом из нас. Здесь, где «до Бога – немного-немного», напоминать, что поэт талантлив, что он демонстрирует новые возможности родного языка, перечислять его многочисленные премии и т.д., не очень прилично. Все это есть, но не это главное.

Главное, пожалуй, в следующем. Ценность стихов Беликова давно перешла из области эстетической в утилитарную, деловую. Это средство выживания. Общества, страны и человека, каждого в отдельности. Что особенно значимо в наше время, когда поэзия, не переставая быть удовольствием, все больше становится необходимостью. Юрий Беликов как раз и входит в число необходимых поэтов. И тут, на мой взгляд, уместно вмешательство героя этой заметки. В силу его азарта спорящего собеседника: «Ты говоришь, – написал он мне, – что поэзия становится необходимостью. Но... я десятки, если не сотни раз дарил свои, нечастые, в общем-то, книги различным людям. Потом встречаешь человека, допустим, девушку, глянешь в лицо, а там – пустота. Книга не была даже раскрыта, не говоря о том, что прочитана. Возникает вопрос: так ли уж я необходим и так ли уж необходима поэзия?» Мой ответ был: «Когда человек опасно болен, но по каким-то причинам этого не замечает, лекарство ему необходимо, независимо от того, что он думает по этому поводу».

Поэтому концовка остается прежней – «входит в число необходимых поэтов».

комментарии(0)