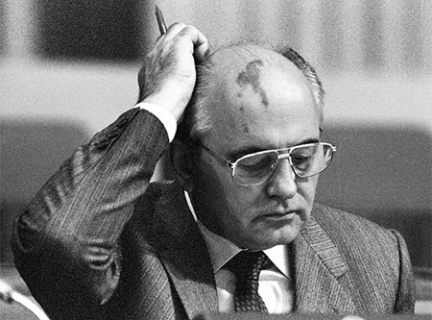

Михаил Горбачев не смог обеспечить переход на позиции социал-демократии, пытаясь сохранить партию, ее аппаратные структуры под контролем и не допустить раскола. Фото РИА Новости

Михаил Горбачев не смог обеспечить переход на позиции социал-демократии, пытаясь сохранить партию, ее аппаратные структуры под контролем и не допустить раскола. Фото РИА Новости

Этот съезд стал последним в истории Компартии. Возникнув как Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), она после победы Октябрьской революции была переименована в Российскую коммунистическую партию большевиков – РКП(б), затем во Всесоюзную – ВКП(б), наконец, с декабря 1952 года, согласно решению XIX съезда (последнего, на котором присутствовал Сталин), стала именоваться КПСС.

Можно с полным основанием утверждать, что XXVIII съезд – съезд упущенных возможностей для развития страны, поскольку на нем были выдвинуты важные идеи по реформированию советского общества и государства, намечены основные контуры нового этапа экономической и политической реформы в условиях очевидного кризиса политики перестройки, начатой по инициативе Михаила Горбачева.

Разброд и шатания

Оставаясь самой крупной политической структурой партийного типа в стране, КПСС явно не выполняла роль лидера преобразований, она, по мнению радикально настроенной демократической общественности, превратилась в главный тормоз реформ. В обществе распространялись радикально оппозиционные настроения, выраженные в том числе в стихотворной форме у популярного исполнителя Игоря Талькова: «Страна не сможет встать с колен, покуда на плечах Зверь восседает у нее – КПСС».

К этому положению привели централизованную и монопольно правящую Коммунистическую партию несколько лет политики либерализации и демократизации, начатой по инициативе высшего партийного и государственного руководства страны во главе с Михаилом Горбачевым. Политика перестройки, встреченная в конце 1980-х годов всеобщим энтузиазмом, обнажила многие застарелые проблемы в развитии страны и к 1990 году вызывала все большее разочарование в широких слоях населения.

К своему последнему съезду партия подошла в состоянии глубокого внутреннего кризиса, утраты авторитета в обществе и фактически политического раскола между сторонниками перестройки и ее противниками, между реформаторами и консерваторами, идейными ортодоксами и ревизионистами, что было во многом закономерным явлением.

В партии на тот момент существовали полярные идеологические платформы, оформившиеся уже и организационно. Росло влияние Демократической платформы в КПСС, объединявшей сторонников радикальных преобразований, включая приверженцев либеральных и социал-демократических взглядов. Им противостояла Марксистская платформа в КПСС, стоявшая на позициях коммунистической идеологии, очищенной от сталинизма и догматических подходов эпохи Леонида Брежнева. Если Демплатформа стремительно сближалась с оппозиционными демократическими движениями и критиковала партийное руководство за медленные темпы реформ, то ортодоксальные силы партийной бюрократии, сумевшие взять под контроль учрежденную внутри КПСС Российскую компартию, выступали против курса перестройки, усматривая в ней отход от идей социализма и коммунизма. Следует заметить, что в Российской компартии в отличие от Марксистской платформы активно использовалась национально-патриотическая риторика.

Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, занимавшего центристскую позицию, и его единомышленников можно было определить как умеренных реформаторов, выступавших за перестройку старой командно-административной системы и планово-директивной экономики, и сторонников концепции рыночного социализма, что и нашло отражение в основных программных документах съезда.

Как отмечал философ Борис Славин в своей книге «Идеология возвращается»: «Сторонники перестройки выступали за полную реализацию своей стратегии создания в стране модели обновленного или демократического социализма, консерваторы звали назад к доперестроечным временам, либералы, напротив, требовали как можно скорее покончить с «социалистическим экспериментом».

Главные новаторские для КПСС идеи были сформулированы в принятом на съезде Программном заявлении «К гуманному демократическому социализму».

В данном документе были подвергнуты критике «отступления от идеалов и принципов социализма в 1930–1950-е годы», а сложившаяся в СССР к началу перестройки политическая система была охарактеризована как авторитарно-бюрократическая и неэффективная. В то же время признавалось, что начатые в 1986–1987 годах преобразования не привели к желаемым результатам. Более того, была подвергнута жесткой критике осуществляемая политика: «Некоторые решения и действия руководства партии и страны в последние годы – и это надо признать прямо – оказались слабо проработанными, непоследовательными, а в ряде случаев просто ошибочными».

Эти ошибки были перечислены: «Старый хозяйственный механизм уже не работает, а новый еще не создан. В значительной степени утрачен контроль над денежным обращением и рыночной ситуацией. Непомерно затянулось создание правовой базы назревших экономических и политических преобразований. Страну сотрясают межнациональные конфликты, размываются нравственные ориентиры, нарастает волна насилия, преступности. Упал авторитет государственной власти. Негативные последствия имели ошибки в инвестиционной и экспортно-импортной политике, кампанейщина в борьбе с нетрудовыми доходами, непродуманная антиалкогольная кампания, перекосы в организации кооперативного движения».

В документе была намечена система экстренных мер по выходу из кризиса, а также были сформулированы новые принципиальные положения доктрины гуманного демократического социализма, основанного на многообразии форм собственности, включая частную, рыночной экономике при государственном регулировании, социальной справедливости и защищенности, гражданских правах и свободах, многопартийности и политической демократии. В заявлении были подвергнуты критике как идеи радикального реформаторства, получившие к тому времени широкое распространение, основанные на идеологии антикоммунизма, приватизации госсобственности и свободном рынке, так и призывы коммунистических фундаменталистов отказаться от политики перестройки и вернуться к старой системе управления.

Государственная собственность должна была сохраниться, по мнению авторов Программного заявления, «не как казенно-бюрократическая, а как собственность, управляемая самими трудящимися». Реформирование господствующего в стране государственного сектора экономики предлагалось осуществить путем передачи в аренду коллективам трудящихся существенной части государственных предприятий и имущества, широко использовать акционерную форму организации предприятий, предоставить возможность приобретения в коллективную собственность объектов промышленности, торговли, сферы услуг, при сохранении государственного управления магистральным транспортом, связью, энергетикой и предприятиями оборонного комплекса. Планировалось «обеспечить переход к конвертируемости рубля, открытости экономики к мировому рынку, привлечение иностранного капитала в целях скорейшего внедрения прогрессивных технологий, поощрение конкуренции со стороны зарубежных фирм на внутреннем рынке».

Несостоявшаяся социал-демократия

Этот эволюционный подход в реформировании страны, намеченный в документах съезда, в случае его успешной реализации позволил бы избежать многих политических и социально-экономических потрясений. Но многие выдвинутые предложения, связанные с проведением назревших рыночных экономических реформ и стабилизации политической ситуации в стране, остались декларациями и так и не были реализованы вплоть до распада союзного государства.

Важнейшие изменения коснулись партийной идеологии. В заявлении впервые не упоминается марксизм-ленинизм как идеология партии, а говорится о приверженности социалистическому выбору в достаточно размытых формулировках. «КПСС – за творческий подход к теории и практике социализма, их развитие на путях конструктивного осмысления исторического опыта XX века, наследия Маркса, Энгельса, Ленина, избавленного от догматического толкования. Мы считаем необходимым использовать все достижения человеческого разума, накопленный в развитых странах мира опыт эффективного хозяйствования, развития институтов демократии». Было сказано о пропаганде в условиях плюрализма мировой социалистической мысли и приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми.

Но перехода на позиции социал-демократии не произошло. Партийный актив был к этому явно не готов, несмотря на призыв ряда представителей Демплатформы, а Михаилу Горбачеву важно было сохранить партию и ее аппаратные структуры под контролем и не допустить раскола. Тем не менее группа представителей Демплатформы призвала к размежеванию с коммунистическими консерваторами и созданию на базе КПСС новой демократической партии парламентского типа. Впоследствии, в ноябре 1990 года, лидеры Демократической платформы, покинувшие КПСС, учредили Республиканскую партию, стоящую на либеральных, а не на социал-демократических позициях.

В Программном заявлении утверждалось, что возникшее в нашей стране социал-демократическое течение (в начале мая 1990 года состоялся учредительный съезд СДПР), «не порывая с идеей социализма, сохраняя приверженность социальной защищенности населения, нередко делает ставку на механическое, без учета специфики нашей страны заимствование современных общественно-экономических структур развитых индустриальных государств».

Можно говорить о существенном влиянии на Программное заявление идей ревизионистского еврокоммунизма. Не случайно генеральный секретарь итальянской Компартии, стоявшей на позициях еврокоммунизма, Акилле Окетто на страницах партийной газеты «Унита» приветствовал переизбрание Горбачева и выражал удовлетворение, что «консервативным силам не удалось повернуть колесо истории вспять». По иронии судьбы сам Окетто оказался последним лидером итальянских коммунистов и первым национальным секретарем Демократической партии левых сил после перехода Компартии Италии на позиции социал-демократии и вступлении в Социнтерн в 1991 году.

Интенсивное межпартийное сотрудничество Горбачев и его команда развивали с лидерами европейской социал-демократии: президентом Франции социалистом Франсуа Миттераном, лидером испанских социалистов, премьер-министром Фелипе Гонсалесом и председателем СДПГ Хансом Фогелем, что отражало новый внешнеполитический курс советского руководства на сотрудничество с влиятельными прогрессивными силами Западной Европы.

Несмотря на острую критику высшего партийного руководства со стороны ряда делегатов съезда, стоявших на традиционных коммунистических позициях, Михаилу Горбачеву удалось сохранить лидерство и достичь компромисса.

В своем заключительном слове на партийном форуме Горбачев призвал к созданию широкой политической коалиции всех, кто стоит на позициях демократии и социализма, для преодоления кризиса и осуществления глубоких реформ. Он подчеркнул, что партия осудила «преступления, совершавшиеся под флагом социализма», но подверг резкой критике тех, «кто требует от партии покаяния, сведения счетов, объявляет ее чуть ли не преступной организацией, и призвал прекратить эту антидемократическую и подстрекательскую деятельность».

Выразив надежду на успех в обновлении партии, генеральный секретарь КПСС оптимистично заявил: «Тот, кто рассчитывал, что это последний съезд и на нем состоятся похороны КПСС, тот опять просчитался». Однако история распорядилась по-другому.

Как отмечал историк Владимир Согрин в книге «Политическая история современной России», одобренное съездом заявление «К гуманному демократическому социализму» провозгласило «некоторые цели, которые прямо отрицали заветы Маркса и Ленина», но, «одержав идеологическую победу над консерваторами, Горбачев вместе с тем сохранил с ними политический альянс, в то время как радикалы покинули КПСС именно во время работы съезда».

Съезд проходил на фоне важнейших изменений в стране. Так, 15 марта 1990 года на Третьем съезде народных депутатов СССР генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза с весьма широким объемом полномочий. А днем ранее, 14 марта, большинством голосов народных депутатов союзного парламента из Конституции СССР был исключена 6-я статья о руководящей и направляющей роли КПСС. Таким образом был открыт путь к легальной многопартийности и был учрежден пост президента СССР.

Этим радикальным изменениям предшествовали две февральские массовые демонстрации в Москве с требованием отмены 6-й статьи Конституции СССР, обеспечивавшей монополию КПСС на власть в стране. После введения института президента возникшие в России оппозиционные организации либерального толка, объединившиеся затем в движение «Демократическая Россия», необоснованно обвиняли Михаила Горбачева в стремлении к установлению личной диктатуры.

Так, в официальном органе Демократической партии России (лидер Николай Травкин) была помещена карикатура на президента СССР, где он был изображен с царской короной на голове. Парадокс заключался в том, что именно использование возможностей центральной президентской власти могло обеспечить успех столь сложных социально-экономических преобразований в рамках единого союзного государства. Однако эти возможности президентской власти для проведения реформ и установления единого правового порядка не были реализованы в условиях обостряющегося кризиса союзной государственности.

Последняя попытка партийных реформаторов

12 июня 1990 года была принята Декларация о суверенитете РСФСР, предусматривавшая фактически приоритет республиканского законодательства над союзным путем провозглашения верховенства законов РСФСР. Михаил Горбачев, выступая 23 мая на Первом съезде народных депутатов РСФСР и полемизируя с программным выступлением председателя Верховного Совета России Бориса Ельцина, заявил: «Если, товарищи, подвергнуть серьезному анализу то, что он (Ельцин. – Б.Р.) говорил, то получается, что нас призывают под знаменем суверенитета России к развалу Союза».

Однако под давлением парада республиканских суверенитетов лидер КПСС пошел на серьезные уступки. Так, в числе экстренных мер, предложенных в Программном заявлении XXVIII съезда, речь уже шла о разработке «в кратчайшие сроки нового договора о создании Союза суверенных государств».

В июле того же года была написана и опубликована в СССР статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». В ней знаменитый писатель и публицист выдвинул идею создания Российского союза, объединяющего три славянские республики РСФСР, Украину и Белоруссию, поскольку распад СССР уже неминуем, а у русского народа, по его мнению, нет сил на сохранение империи.

Также 12 июня 1990 года в СССР была отменена цензура. В этот день Верховный Совет СССР принял Закон «О печати и других средствах массовой информации». В нем было сказано, что «цензура массовой информации не допускается». Впоследствии подобное положение о запрете цензуры вошло в новую Конституцию Российской Федерации, принятую на референдуме в декабре 1993 года.

Недавно избранный председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин выступил на съезде с предложением переименовать КПСС в Партию демократического социализма и допустить в ней свободу фракций. После того как его предложение было отклонено, он заявил о выходе из КПСС. В своем выступлении перед делегатами съезда Борис Ельцин сказал, что в связи с избранием его председателем Верховного Совета РСФСР и с учетом перехода общества к многопартийности он не сможет выполнять только решения КПСС, а обязан подчиняться воле народа и его полномочных представителей. После этого он покинул зал заседаний.

Многие идеи, выдвинутые на XXVIII съезде КПСС, как в области создания экономики смешанного типа и правах трудовых коллективов на самоуправление, так и касающиеся необходимости международного сотрудничества и отказа от конфронтации между ведущими державами сохраняют свою актуальность. Не случайно годовщине этого исторического события был посвящена научная конференция, прошедшая 5 июня в Горбачев-фонде (Международном фонде социально-экономических и политологических исследований им. М.С. Горбачева) под названием: «XXVIII съезд КПСС: сохранение перспектив перестройки или упущенные возможности? К 35-летию съезда».

С основным докладом на конференции выступил доктор политических наук Борис Гуселетов. Будучи делегатом съезда, он поделился воспоминаниями об атмосфере, в которой он проходил. Докладчик отметил, что в партии отсутствовало идеологическое единство, и если бы процесс политической эволюции КПСС не был прерван августовскими событиями 1991 года и развалом Союза, то неизбежно было бы организационное размежевание между реформаторами и консерваторами и раскол КПСС как минимум на две партии: социал-демократическую и коммунистическую.

Выступивший на конференции делегат съезда и ленинградский партийный деятель того времени Владимир Калашников справедливо подчеркнул, что важная стратегическая ошибка Горбачева состояла в том, что он согласился на подписание нового Союзного договора без обсуждения в союзном парламенте, что и привело к августовскому политическому кризису 1991 года.

Историк перестройки Алекcандр Пученков в своем выступлении напомнил, что реальная власть стремительно утекала из рук КПСС и поэтому шансы на реализацию новых программных установок были невелики. Он сослался и на мнение тогдашнего лидера Российской компартии Ивана Полозкова, что съезд якобы сознательно был превращен в балаган с целью любой ценой сохранить Горбачева на посту генсека и привести КПСС к разрушению.

Дело в том, что, согласно измененному уставу партии, генеральный секретарь теперь избирался съездом партии, а не пленумом Центрального комитета. Формально это было более демократично, однако фактически делало генерального секретаря независимым от ЦК и Политбюро и превращало его в персонального лидера партии. Вместе с тем новый партийный устав предусматривал фактическую федерализацию КПСС, предоставив республиканским компартиям право самостоятельно разрабатывать собственные программные документы и уставы.

Многие авторы, особенно в 1990-е годы, утверждали, что советский социализм и его систему невозможно было реформировать, она была обречена на распад. Наоборот, в современной России принято изображать, за редким исключением, политику перестройки в негативном свете. Представляется, что возможности постепенного и успешного реформирования, безусловно, существовали, поскольку реформы были инициированы сверху и активно поддержаны обществом. Но допущенные стратегические ошибки, о которых частично было сказано в документах съезда, не позволили их реализовать.

Много оставалось неясностей и в понимании новой модели социализма, перейти к которой было предложено на съезде. Должна ли это быть реформированная система при сохранении в идеологии и политике так называемого социалистического выбора или речь шла о постепенном переходе к социально-ориентированной рыночной экономике западного типа в духе программных установок европейской социал-демократии? В первом случае это означало продолжение советского социалистического эксперимента, но на принципиально иной – демократической – основе, во втором случае – отказ от него.

Можно констатировать, что XXVIII съезд КПСС был последней попыткой партийных реформаторов вывести политику перестройки из кризиса и придать ей новое дыхание. Как отмечал впоследствии в книге «Прозрение, миф или предательство? К вопросу об идеологии перестройки» недавно умерший Вадим Медведев, занимавший тогда пост секретаря ЦК КПСС и председателя Идеологической комиссии партии: «Перестройка потерпела поражение от своих противников справа и слева, а победителем вышла радикально-либеральная оппозиция», что привело в конечном итоге, по мнению автора, к усилению в РФ «диктаторских, авторитарных тенденций президентского режима, логическим следствием, которых стал расстрел парламента и чеченская авантюра».