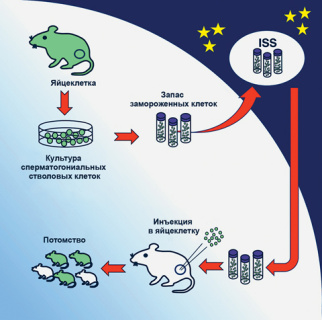

Эксперимент со стволовыми клетками спермиев, выводившихся на орбиту (МКС) и давших потомство. Иллюстрация Physorg

Эксперимент со стволовыми клетками спермиев, выводившихся на орбиту (МКС) и давших потомство. Иллюстрация Physorg

Великий физик Альберт Эйнштейн, предсказавший существование гравитационных волн и линз, известен также благодаря постулированному им «парадоксу близнецов». Один из братьев при увеличении скорости передвижения в пространстве не стареет в отличие от второго, остающегося на «тихоходной» Земле.

Не менее известно и провидение отечественного ученого Константина Циолковского, который заявил, что планета суть колыбель человечества, но нельзя же «вечно жить в колыбели». Оба, Эйнштейн и Циолковский, надо сказать, не были биологами, да в их время и биологии как строгой науки почти не было.

Так или иначе эра космических полетов наступила, и ученые столкнулись с множеством проблем. Например, с тем, что кальций в условиях микрогравитации (невесомости) буквально вымывается из костей. К тому же убывает мышечная масса, даже несмотря на ежедневные физические нагрузки и занятия, дело доходит чуть ли не до состояния саркопении (прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функциональности). Поэтому космонавтов после возвращения с орбиты сразу усаживают в специальные «троны», так как им в условиях резко возросшего тяготения лучше все же постепенно адаптироваться к нормальной, земной силе тяжести.

Специалисты Киотского университета проверили, как ведут себя на орбите замороженные (cryo-preserved) сперматогониальные стволовые клетки, находящиеся в мужских половых железах – семенниках. Ранее уже была показана нестабильность геномов эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) в условиях полета на Международной космической станции (МКС). После полугода пребывания на станции японцы не выявили повышенного апоптоза – запрограммированной смерти клеток. Не было обнаружено и явно выраженного повреждения ДНК по сравнению с теми клетками, что оставались на Земле. Было получено потомство, вполне сохранное по внешнему виду и поведению. Авторы полагают, что криосохранение стволовых герминативных клеток – спермиев и яйцеклеток – может стать приемлемым способом поддержания ресурса животных в ходе длительного космического полета.

С этим выводом не согласны специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ведь люди не грызуны, хотя их геномы совпадают чуть ли не на 80%. Еще в 2015 году был проведен известный опыт с двумя астронавтами-близнецами Скотттом и Марком Келли, первый из которых почти год провел на МКС. По возвращении с орбиты у него в клетках крови было выявлено укорочение теломер и присутствие признаков (сигнатуры) повреждения вещества генов. Теломеры – это концевые участки хромосом, ДНК которых укорачивается с каждым делением, что говорит о наличии клеточного стресса и более выраженном клеточном старении. В норме постоянно повреждаемая клеточная ДНК активно восстанавливается («починяется», repaired). Эту функцию репарации выполняют специальные ферменты, мутации которых могут приводить к прогерии – генетическому дефекту, обусловливающему преждевременное старение организма.

За прошедшие 10 лет ученые обрели такие возможности, о которых и мечтать не могли их предшественники. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего работали с культурами стволовых клеток костного мозга (органа кроветворения). Эти клетки первыми испытывают на себе действие факторов внешней среды. Это проявляется в изменениях в крови. Клетки культивировали по полтора месяца на МКС и в земных условиях, а затем сравнивали. Оказалось, что на орбите, довольно хорошо защищенной магнитным полем Земли от космических излучений, клетки «ускоряются» и быстрее стареют. Происходит это вследствие сокращения промежутков между делениями, на что указывало сравнение длины теломер на молекулярном уровне.

Смогли авторы и подробно «прочитать» полные клеточные геномы, чего не было в 2015 году. Выяснилось, что в геномах накопились однобуквенные мутации (замена одного нуклеотида на другой), нарушающие стабильность генома.

В распоряжении авторов была и программа AlphaMissence, с помощью которой можно оценить риски нежелательных проявлений тех или иных изменений в генах. Неприятный факт в том, что именно стволовые клетки крови (HSPC – Hematopoietic Stem Progenitor Cells) в первую очередь накапливают мутации, грозящие непредсказуемыми последствиями.

В качестве примера можно привести изменение одного нуклеотида, приводящее к замене аминокислоты глицина на валин, более 40 лет назад выявленную в клетках саркомы крыс (а потом и у человека). Подобных изменений нет в их земных клетках-близнецах.

Возможно, что в космических кораблях будущего нужно будет оборудовать особо защищенные от действия нулевой гравитации и излучений банки крови, источники будущих ресурсов для гемоинфузий.