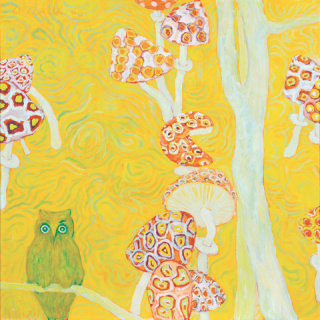

Алексей Аникеенок. Мухоморы. 1963.

Изображение с сайта www.ggallery.ru

Алексей Аникеенок. Мухоморы. 1963.

Изображение с сайта www.ggallery.ru

Красная дверь, ведущая в подвал тихого двора на бойких Патриарших, всякий раз обещает путешествие необычное, вдумчивое, часто ироничное, всегда – живое. Даже при самых трагических биографиях. Ничего общего не имеющее с галочкой в выставочном плане, принципиально стоящее на стороне погружения не только в произведение, но и в обстоятельства жизни создателя. Многих художников Ильдар Галеев, специализирующийся на довоенном искусстве, заново открыл общественности, собирал наследие, архивы, издавал книги. Издательское дело – основополагающая часть рефлексии. Юбилей же – только повод не переставать испытывать благодарность за верность формату и своей интонации. Проект «XX лет работы» в нынешней первой своей части отдан живописи.

По форме это выставка-дайджест, иначе говоря, разношерстное общество картин, с ходу опрокидывающее привычную связку с фокусом на довоенное искусство. Первая работа тут – ранняя, 1963-го, «Агава» Эрика Булатова (выставка открылась, когда он еще был жив). Такой Булатов до привычного сегодня Булатова, с влиянием Фалька. А одна из последних картин, оказавшаяся в свое время среди первых в галеевской коллекции – «Мухоморы» психоделической палитры, в том же 1963 году написанные Алексеем Аникеенком, казанским нонконформистом, однокурсником Игоря Вулоха. Работы Аникеенка были у Капицы (устроившего художнику выставку в Институте физических проблем, о которой, в свою очередь, написал журнал «Курьер ЮНЕСКО») и у Сахарова.

По сути, нынешний проект – автопортрет коллекционера для чтения. Потому что здесь соседствуют «тихое искусство» Бориса Рыбченкова, который войдет в группу «13», и очередная советская Венера, жена Василия Яковлева. Неоклассицизм яковлевской пошловатой махины препарируется с учетом того, что в пору большевистских музейных распродаж Молотов уговорил художника встать у руля мастерской спецназначения и, в частности, дал зеленый свет на производство фейков старых мастеров не первого ряда. Можно подумать, что нездоровый цвет лица модели – словно маска, закрывающая глаза на разворачивающиеся вокруг нее упражнения на тему пышущего здоровьем тела и избыточных натюрмортов. Здесь неподалеку друг от друга оказываются попытка заговорить реалии времени матиссовским колоритом «Мимозы» у Николая Тырсы – и концептуалистская ирония в адрес второго крестьянского цикла Малевича на «Портрете Буратино» у Игоря Макаревича. Тут школа Петрова-Водкина с Самохваловым, Чупятовым и много кем еще (об этом в галерее была не только выставка, но и знаковый двухтомник, выпущенный 10 лет назад), филоновцы, «Круг художников» не только с Пакулиным, но и с Гертой Неменовой и еще менее известным Израилем Лизаком. А еще – Врубель, ранний Борис Григорьев и поздний Соломон Никритин. И например, галеевский портрет, в 2017-м написанный Ириной Затуловской. Естественно, в какие-то моменты школы пересекаются с объединениями, понятно, что за известными авторами стоит ряд тех, кого для себя открываешь. Ко всем произведениям Галеев написал эссе.

Тексты значимы не меньше работ – они возвращают холодноватой, слишком общо звучащей дистанции «культурного наследия» дыхание жизни. С ее переплетениями (при всем несходстве частей дайджеста, именно это оказывается одним из главных лейтмотивов выставки), влияниями, ссорами, счастливыми и трагическими фактами биографий – и поисками этих биографий, этих вещей и этих фактов. Слой за слоем в комментариях раскрываются пласты, почему здесь изображено это, и как «это» соотносилось с жизнью художника и эпохой (той, а иногда и современной, ведь сопоставлены могут быть, скажем, Владимир Гринберг и Хокни), и как оказалось у Галеева. «В основе всего лежит то обстоятельство, что меня всегда интересовало не искусство вообще, а искусство в частности. Личная жизнь художника важна в неменьшей мере, чем результаты его творческого труда», – пишет Галеев.

В 1930-х Алексей Успенский портретировал какую-то задумчивую молодую блондинку. Друг Тырсы Успенский погибнет в блокадном Ленинграде: бомба попала в квартиру, когда он вернулся из бомбоубежища взять книжку Пруста. Работы для выставки лежали в сундуке, который спас Тырса. В 1935 году Баки Урманче создал «Портрет Морада», румяного и невеселого мальчика с васильковыми глазами. Урманче только-только освободился из Соловецкого лагеря и вопреки запрету остановился в Москве. Влюбился, стал жить у женщины с ее сыном, отец которого недавно сел в тюрьму. Мальчик как-то увидал на улице милиционера и поделился с ним, что дома чужой дядя. Урманче сослали в Казахстан на 20 лет.

Институция Галеева, одного из главных экспертов по довоенному искусству, давно переросла галерейные рамки, какими они у нас в основном представляются. За работами из галеевского собрания обращаются для выставок музеи, изданные им книги становятся событиями. В 2021-м он закончил публикацию 10-томника — дневников Ивана Ювачева, отца Хармса, — их тогда запросили сразу несколько библиотек в разных концах света (см. интервью в «НГ» от 10.02.2021). На альбом, в 2013-м сопровождавший выставку Алисы Порет как первую публикацию ее работ из многих музеев, включая ГМИИ, и частных собраний, а также архивных фотографий и выдержек из дневников, активно ссылаются до сих пор. В 2010-м в издательстве «ОГИ» появился первый (после двухтомника «Гилеи» 1993 года) тираж максимально полного корпуса «взрослых» произведений Александра Введенского в сопровождении архивных материалов - «Всё». В прошлом году Галеев-Галерея издала «Еще» — не публиковавшиеся раньше детские произведения и — еще архивные документы. Редкий интеллектуальный градус, как не радоваться.