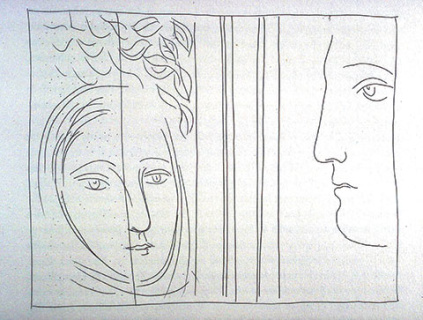

В 1930–1931 годах Пабло Пикассо создал серию иллюстраций к сочинениям Овидия. Иллюстрация из книги: Les Métamorphoses by Ovid. Lausanne: Albert Skira, 1931

В 1930–1931 годах Пабло Пикассо создал серию иллюстраций к сочинениям Овидия. Иллюстрация из книги: Les Métamorphoses by Ovid. Lausanne: Albert Skira, 1931

«Латынь из моды вышла ныне…» А жаль. Впрочем, похоже, Пушкин особо не жалел об этом. Как и герой его романа, который:

…знал довольно по-латыни,

Чтоб эпигрáфы разбирать,

Потолковать об Ювенале,

В конце письма поставить vale,

Да помнил, хоть не без греха,

Из «Энеиды» два стиха.

Сам Пушкин, еще со времен Лицея, довольно знал латынь, чтоб разбирать не только эпиграфы, но и Катулла, Горация, Овидия.

Но зачем я вспомнил «Евгения Онегина», латынь? Был повод.

Мне позвонил удивительный человек, читатель, каких я редко видел, знаток живописи, музыки, филателии, нумизматики.

– Вардван Варткесович, я в букинистическом магазине. Держу в руках двухтомник Тацита, помните это издание?

Еще бы не помнить! В «Литературных памятниках», великом книжном сериале, задуманном академиками Сергеем Ивановичем Вавиловым и Вячеславом Петровичем Волгиным, с 1948-го стали выходить тома, один интереснее другого: «Слово о полку Игореве», «Письма Цицерона», «Послания Ивана Грозного»… Первым было «Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466–1472 гг.». Сотни замечательно подготовленных изданий с тщательно составленными комментариями, примечаниями, указателями. Как счастлив я бывал, добыв в любимом магазине «Академкнига» на улице Горького (давно и теперь – Тверская) «Золотого осла» Апулея, «Шахнамэ» Фирдоуси, «Полное собрание рассказов» Эдгара По!

Когда в 1969-м вышел двухтомник Тацита, мне было не до «памятников» – у меня родился сын. Лучший на свете памятник, который только человек может себе воздвигнуть! Ведь ребенок – продолжение великой, непостижимой нити рода человеческого каждого из нас с незапамятных времен. Пройдет время, сын подрастет, окончит школу, поступит на факультет журналистики МГУ, на первом курсе станет изучать античную литературу, и достанется ему на экзамене билет: 1. «Илиада» Гомера. 2. «Метаморфозы» Овидия. И профессор скажет ему:

– Ну, на второй вопрос можете не отвечать, – ваш отец написал роман о Публии Овидии Назоне – «Дорога из Рима», поэтому Овидия не будем беспокоить, а вот Гомера потревожим.

Как я дерзнул писать об Овидии? По глупости, по моему невежеству. Я был влюблен в «Метаморфозы» и «Науку любви», хотелось больше узнать о жизни их автора, дознаться, почему император Август так жестоко наказал поэта, сослав на самый край империи, в лютый холод, к свирепым гетам, дакам, скифам, одетым в звериные шкуры, не знающим латыни… За что?

|

|

Овидий бросил государственную службу и стал поэтом. Гравюра XVIII века |

Его тогда удостоили Государственной премии России – за переводы стихов Децима Авсония, последнего великого поэта Рима. Вручал премию президент Ельцин, по телевизору показали торжественную церемонию.

На следующий день я позвонил Михаилу Леоновичу, поздравил и не удержался, спросил:

– Михаил Леонович, если это не секрет, что вы сказали Борису Николаевичу, когда он поздравлял вас? Похоже, что-то грустное.

– Да, невеселое. Сказал, что чувствую себя, как почтовая лошадь, которой после долгого перегона насыпали овса.

Гаспаров мою рукопись прочитал и вернул с замечаниями. Пять страниц напечатал на пишущей машинке через один интервал – 189 замечаний: неточности, ошибки, глупости! Я благодарно принял все, кроме одного (Михаил Леонович потом согласился, что я был прав). Пришлось переписывать весь мой роман. Зато потом я мог, не стыдясь, дарить свою книгу выдающимся знатокам латыни: Сергею Сергеевичу Аверинцеву, Леониду Григорьевичу Григорьяну (прекрасный поэт и переводчик, зав. кафедрой латинского языка мединститута в Ростове-на-Дону, где он четверть века преподавал латынь студентам), Георгию Степановичу Кнабе (историк и литературовед, переводчик Цицерона, Тита Ливия, Тацита).

Не забыть, как Георгий Степанович, прочитав книгу, стал смотреть на меня приветливее, с некоторым благожелательным удивлением. Как и Соломон Константинович Апт, который для меня само воплощение великого переводческого подвига. Он был очень внимателен ко мне, подарил свою книгу «Над страницами Томаса Манна». Однажды я напомнил Соломону Константиновичу слова из новеллы Томаса Манна «Тристан» (перевод, понятно, Соломона Апта), «писатель – это человек, которому писать труднее, чем прочим смертным».

– А не тяжек ли вдвойне труд переводчика?

– Нет, нет, – возразил Апт. – Природа творчества в обоих случаях совершенно различная.

Да, жизнь подарила мне встречи с ними. Их уже нет, но книги остались. И много лет понадобится тому, кто решит прочитать то, что они перевели нам в наставление и радость! Жаль, не осталось ничего, что можно бы взять в руки, от моего учителя латыни. Увы, даже имени его не помню. Он преподавал почтенный сей предмет (точнее дисциплину – слово еще от римских легионов, от тяжелой их поступи от Альбиона до Африки) в медицинском училище, где я до призыва в армию учился. Осталась в памяти только фамилия – Багницкий. Старик Багницкий тем был горд (еще бы!), что, еще будучи гимназистом, учил латыни кого-то из детей Льва Толстого. Я был у него в любимчиках, он вызывал меня к доске, когда в класс являлись проверяющие из гороно или горздрава. И я читал знаменитую оду Горация «Exegi monumentum...» («Воздвиг я памятник, вечной меди прочнее…») или из Цицерона что-то, из речей его, писем его: «Какой судьбой наш век совпал с таким временем, что как раз тогда, когда надо было бы процветать, нам даже совестно жить». Увы, плохо кончил великий оратор, гражданская война и его не пощадила: занесенный в списки «врагов народа» (это позорное клеймо из Рима еще, из до нашей эры!), не успел бежать из Рима. Говорят, заметив погоню, Цицерон велел рабам опустить носилки и ждал убийцу – свирепого центуриона Геренния: «Сюда, ветеран! И если ты хоть это хорошо умеешь делать – руби!» Но голова упала лишь с третьего удара, заодно центурион отрубил и правую руку, которой было написано столько прекрасных речей.

И тут звонок: нужен ли мне Тацит? Необходим!

…Двухтомник у меня, раскрыт передо мной – «История» (перевод Георгия Кнабе): «Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору».

А за окном – гроза. Как иллюстрация к стихотворению Льва Смирнова «Чтение Тáцита»:

Я Тáцита читал в грозу

В какой-то захолустной

чайной.

Что может быть

необычайней,

Чем чтенье Тáцита в грозу

В какой-то допотопной

чайной?

Передо мною древний текст

Особым смыслом наполнялся,

Когда вокруг народ смеялся.

Когда сосед ругал бифштекс, –

Меж тем Тиберий к власти

рвался.

А ведь была латынь когда-то в моде и в России – официальным языком, основанной в 1725-м Российской академии наук, доклады, протоколы заседаний – все было на латыни. Я (в фантазиях моих) в ознаменование сего 200-летия вернул бы Академии для всяких торжеств и посвящений в академики меднозвучную латынь, а студентам – их славный гимн еще со времен средневековых вагантов: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!» («Итак, будем веселиться, пока мы молоды!»)

Нет, латынь еще жива! Я даже знаю людей, для которых она и жива, и любима: это Максим Амелин (Москва) и Рахель Торпусман (Иерусалим), храню сборники их переводов из Гая Валерия Катулла. Многие ставят Катулла даже выше Горация: мол, у Горация слишком много меди (медные башни, доспехи, даже медные груди), а у Катулла слышен птичий щебет, звук поцелуев, плещет вино, у него вздыхают, кашляют, чихают – все звуки мира, а не войны.

А ведь это Горацию Рим и весь мир обязаны тем, что Овидий стал поэтом, – этот молодой человек только начинал карьеру, был одним из трех триумвиров, избранных римлянами надзирать за содержанием преступников в тюрьмах. Гораций убедил его бросить службу.

Мне кажется, в самих переводчиках с латыни есть что-то от римлян.

…Все чаще слышу заклинание: «Москва – третий Рим». Вглядываюсь в лица горожан, в улицы, площади. Слов нет, хороша станция метро «Римская», да ведь этого мало.