Напечатанное в детской книге лучше перепроверить в словаре, ведь орфография может быть специально исковеркана ради шутки.

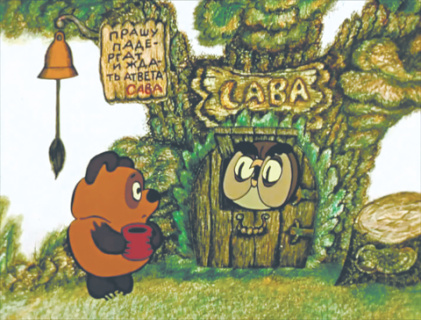

Кадр из мультфильма «Винни-Пух и день забот». 1972

Напечатанное в детской книге лучше перепроверить в словаре, ведь орфография может быть специально исковеркана ради шутки.

Кадр из мультфильма «Винни-Пух и день забот». 1972

Помните свои первые книжки? У меня был довольно странный набор: «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя, «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека и «Морфология волшебной сказки» Владимира Проппа. Дело в том, что читать я научилась рано, лет в пять – даже не помню, каким образом. Тонюсенькие детские книжонки прочитывала мгновенно и шла искать литературных приключений в прихожую, где висел отцовский плащ с каким-нибудь Стейнбеком в кармане. А там стишки: «Сыр и салат, сыр и салат, лезьте на дерево, кому дом маловат». Интригует? Вот и меня зацепило!

Буду честной: читала не целиком, обычно интереса хватало только на начало. Но зато прочитанное оставалось в памяти, что называется, «золотом на мраморе». Например, первая фраза «Праздника, который всегда с тобой». Помните ее? Она абсолютно гениальна: «А потом погода испортилась». Вот так сразу и решительно-бесповоротно автор захватывает внимание – чтобы читатель не сбежал раньше времени. Соизмеримо с этим только толстовское: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Так что энергичное начало – это круто.

Муж шутит, что когда издавал журнал и получал материал от очередного автора, то первый абзац текста всегда вычеркивал, не читая. И ни разу ни одна статья от этого не ухудшилась. Но не будем скатываться в инструктаж по редактированию. Ученый труд Проппа, кстати, я сама взяла в библиотеке: меня привлекли слова про волшебную сказку. Какая у нее там морфология (и что это вообще такое), я не задумывалась. В книжке было очень много непонятного, и я ее, конечно, не одолела, но, как изюм из булки, все же выковыряла главные сказочные принципы: один из членов семьи отлучается из дому, к герою обращаются с запретом – и призрак будущей беды уже реет в воздухе, запрет нарушается, враг производит разведку и обманывает жертву… В общем, можно писать сценарий сериала.

Следующим недетским чтением стали «Сказки братьев Гримм». Я имею в виду полный набор этих веселеньких историй, собранных в толстенную книжищу почти без иллюстраций. Сказочки что надо: девочка с младшим братцем пошли странствовать, мальчик без спросу взял у девочки булочку, и сестрица в наказание отрубила ему ручки. Потом он сказал, что устал, и девочка отрубила ему ножки… Помню еще историю про другую девочку, которая тоже ушла странствовать и взяла с собой кусок сыра на завтрак и стульчик, чтоб отдохнуть в дороге. Этот стульчик меня сильно озадачил: и охота же ей было тащить с собой такую неудобную штуку? Короче, до «Бременских музыкантов» я тогда не добралась.

Заметив такую читательскую всеядность, отец переоценил мой интеллект и стал подсовывать мне книжки хорошие, но не по возрасту. «Кондуит» и «Швамбрания» Льва Кассиля при первом прочтении не впечатлили: я там просто половину не поняла. «Остров сокровищ», наоборот, впечатлил, но напугал: я все восприняла всерьез и очень боялась старого Пью с черной меткой, не говоря уже об упоминаниях про загадочного Флинта. Энергичная ирония Роберта Льюиса Стивенсона в тот раз прошла мимо. Но главные ужастики таил в себе Александр Пушкин. Сначала мне попалось стихотворение «Прибежали в избу дети». Признаюсь, мне стало сильно не по себе, и это ощущение живо до сих пор. В другой раз меня позвали слушать запись «Медного всадника»: читал кто-то знаменитый типа Василия Качалова. Сначала все было хорошо, но чем дальше – тем страшнее, и когда раздалось «тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой», то я дала себе слово больше эту поэму не открывать и к памятнику не ходить. Конечно, слово не сдержала.

|

|

Старый Пью с черной меткой – один из книжных персонажей, который на долгое время остается в памяти после прочтения романа. Кадр из мультфильма «Остров сокровищ». 1988 |

Однако малолетних читателей подстерегает засада: они верят всему, что напечатано в книге, и каждое слово принимают за чистую монету. В том числе многие шутки, метафоры и орфографию. В дошкольном детстве я обожала «Винни-Пуха» в пересказе Бориса Заходера. Книжка крупного формата, на форзаце – карта местности, где обитали герои, в левом верхнем углу – «виньетка» со словами: «Рисавала сава». Типа шутка про безграмотную птичку. Все остальные пункты на карте были подписаны правильно, кроме одного: «Дом савы». И что я, по-вашему, должна была думать о правописании слова «сова»? Вопрос риторический. Учительница измучилась, напоминая правило безударных гласных: «сова – совы», но я упорно талдычила: «Так написано в книжке!» А когда прочитала у Гоголя про Агафию Федосеевну: «отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос», то сразу провела успешный осмотр собственного носа и решила, что талия у дамы все-таки существовала.

По моим нерепрезентативным наблюдениям, склонность к чтению у детей врожденная, как, например, музыкальный слух или балетная выворотность. Конечно, все можно развить, но это вопрос времени и результата. Некоторые знакомые мамы жаловались, что их дети не читают ни в какую. Я думала: «Наверное, книжки не те предлагают!» А потом обнаружилось, что собственная внучка читает весьма неохотно, хоть книжки были очень даже «те». Усилий мы приложили много, но искренней любви к чтению не добились. Зато внук взял реванш: читать выучился рано и легко, и к первому классу уже проглотил три тома «Гарри Поттера» – причем тайно, с фонариком под одеялом. Приезжая в гости, он лазает по библиотеке и восторженно притаскивает целые охапки книг: «Это же «Робин Гуд»! А это – «Щелкунчик и Мышиный король»! И «Малахитовую шкатулку» я тоже возьму, и «Драконоведение»…» Да забирай что хочешь, если в багажник родительской машины поместится. Забавная особенность: всех авторов он почему-то называет полными именами: Джером Клапка Джером, Антуан де Сент-Экзюпери, Павел Бажов, Виталий Бианки… Помню изумление старушки в букинистическом магазине, когда этот сопляк церемонно спросил, есть ли у нее что-нибудь из Редьярда Киплинга.

На самом дне нашей самой глубокой кладовки хранится полный комплект технической энциклопедии почти столетней давности – это тоже в известной степени мои первые книжки. В одном из томов я когда-то прочитала, что уран – абсолютно никчемный элемент. Впрочем, его соли способны окрашивать стекло в разные яркие цвета, так что это свойство может быть использовано в декоративно-прикладном искусстве. Периодически мне советуют выбросить эти книжищи – только место занимают, а пользы никакой. А вдруг они – как уран? Не такие уж и никчемные? Да и бумага, шрифт, манера изложения… В конце концов – это красиво.