Мамида в воплощении Хайруллиной – ультрасовременная бабушка.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Мамида в воплощении Хайруллиной – ультрасовременная бабушка.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Кировском драматическом театре прошел 4-й Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». Самым громким спектаклем форума стал «Гранатовый уксус» по рассказу «Зулали» Наринэ Абгарян, главную роль в котором сыграла Роза Хайруллина.

В Кирове с музыкально-театральными фестивалями негусто, а потому придуманный четыре года назад фестиваль «На семи холмах» стал лучом яркого света в летней жизни города. Ритуальная игра в шествие звезд театра и кино по красной дорожке в день открытия фестиваля не может не поднимать самооценку горожан, чувствующих и свою причастность к чему-то важному. Выбранное время – август, последний месяц лета, «мертвый сезон» – стало идеальным для того, чтобы все внимание горожан и туристов было обращено исключительно на фестиваль. По-своему стратегически, а прежде всего коммерчески правильным и как будто единственно возможным в существующих условиях оказался и выбор жанра спектаклей, в основе сюжетов которых – социально-бытовые истории с сильным комедийным уклоном: летом этот «товар» покупается охотнее всего. Многие названия спектаклей из афиш прежних лет говорили и о том, что в ходу здесь – спектакли антрепризные с участием звезд кино и сериалов, собранные преимущественно московскими артистами для гастролей по стране. Но театр ведь хорош и душеполезен даже в балагане, ибо дает возможность увидеть себя со стороны, а, по слову Гоголя, это «кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

В контексте уже большого фестивального репертуара, собранного за четыре выпуска, два спектакля этого года – «Это конец света» по пьесе «Мурлин Мурло» Николая Коляды и «Гранатовый уксус» по рассказу Абгарян показались новыми эстетическими планками, взятыми организаторами. Когда героиня Агриппины Стекловой Инна, ввалившись подшофе в квартиру к сестре Ольге, имеющей репутацию «разговаривающей с Богом», начинает петь в режиме попурри песни перестроечной советской эстрады, возникает впечатление сеанса камлания, вхождения в транс, изживания с трудом изживаемых культурных мифов – как отчаянная попытка выйти на какой-то другой уровень существования. Николай Коляда написал свою пьесу в далеком 1989-м, ее играли и в «Современнике», и в легендарном кировском ТЮЗе. Парадокс в том, что с тех пор как будто мало что изменилось: текст пьесы и сегодня звучит безжалостно актуально. Сила «Мурлин Мурло» – в мощнейшем исследовании архетипа homo soveticus с его безнадежными мечтами о самом элементарном устройстве быта. Николай Коляда как мало кто знает нравы социальных низов, его в этом плане можно смело сравнивать и с Горьким, и с Лесковым, и с Гоголем, он записывает на пленку своей памяти все аппетитные фразеологизмы, словечки, из которых лепится мир.

Лейтмотив двух сестер в пьесе – «хоть бы нас всех засыпало, затопило, как котят». Обе ждут, чтобы их поскорее забрали отсюда, например, в Ленинград. Режиссер Ася Соловьева вместе со сценографом Всеволодом Шпенглером, видеодизайнером Сашей Магелатовой и художником по свету Никитой Черноусовым размещают героинь в комнату с рогожковыми обоями и хорошей слышимостью – сестры постоянно в курсе того, чем занимаются вечно орущие, насилующие друг друга соседи. Блаженная Ольга в городке Шипиловске с парой химкомбинатов, отравляющих воздух, сожительствущая от безысходности с алкоголиком Михаилом, где-то слышала о «заграничной волшебнице Банге», пророчившей через две недели конец света. Как тут кировчанам было не вспомнить о регулярных жестоких выбросах биохимзавода! Сестра Инна почти с вожделенной радостью возбужденно объявляет: «Сегодня ночью шандарахнет. Всех нас накроет. Давайте простимся, что ли, по-человечески, хоть вы и суки обе, собаки натуральные!»

Мариэтта Цигаль-Полищук почти не играет роль Ольги, настолько близок ей этот персонаж, а потому она напоминает разом всех и в перестройку, и сейчас живущих блаженных и неприкаянных девушек, мечтающих о полете на Луну. Агриппина Стеклова в этом фактически ее бенефисном спектакле произносит свои тексты не хуже, чем если бы играла героиню древнегреческой трагедии, которая однажды прозрела и увидела всю мерзость бытия. Но душа ее тщетно вопиет к высокому, отсюда и отчаянная ярость, пропитавшая ее безудержные потоковые речи, произносимые истошно, остервенело, как молитва бесноватой, но слушать их чеканную форму – сплошное удовольствие.

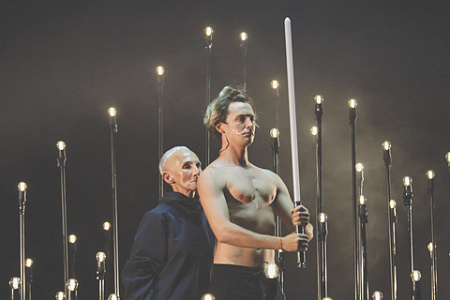

История о бабушке Мамиде в «Гранатовом уксусе» – почти магическая альтернатива бытовухе, чернухе и безнадеге Коляды. Режиссер Эдгар Закарян во многом переосмыслил некоторые акценты повести Абгарян, преобразив главную героиню Мамиду из помощницы по хозяйству в ультрасовременную бабушку, а душевнобольную женщину Зулали и ее сына Назароса – в ее разновозрастных внучат, которых она, по сути, учит заново жить, согласно вековым традициям. Мамида в исполнении, точнее, в воплощении Розы Хайруллиной, с ее уникальной психофизикой и тихой, шелестящей речью, в чем-то подобна Мэри Поппинс: она ловит из воздуха все модные тенденции и оборачивает их в пользу своих подопечных. Почти с первых же «тактов» спектакля понимаешь, как было бы здорово иметь такую бабушку-волшебницу, которая отучит своих внуков от жестоких, высасывающих время жизни компьютерных игр, покажет, как можно преображать рутину дней в полезные ритуалы. Эта инопланетная бабуленька может научить и тому, как правильно пить коньяк, и как любить, и как пить кофе – то есть научить искусству жить и быть собой, помня о силах родной земли.

Хореограф Юрий Смекалов организовал движение героев в очень незатейливой, изящной, как бы эскизной, словно рисунок примитивиста, но оттого невероятно беспроигрышно и легко работающей партитуре. Сцена с обучением мытья полов, когда Мамида говорит Зулали о том, что она – Моника Беллуччи, на которую в этот момент смотрит весь мир, вызывает в зале прилив теплого смеха. Хотя в целом спектакль в сценографии Филиппа Шейна вызывает у кировского зрителя некоторое оцепенение: здесь ничего подобного точно никогда не видели. Еще до начала на открытой сцене без занавеса видна беспорядочная паутина проводов. К ним вскоре подсоединят светильники, которые превратятся в стереоэффектные силуэты армянских гор, завораживающих глаз. Однако финальные овации говорят и даже кричат о том, как истосковались на Вятке по новому театру, дарящему необыкновенные альтернативы и возможности.

Киров – Санкт-Петербург