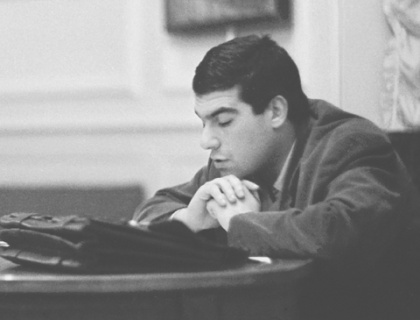

Довлатов читает рассказы. Ленинград, Дом писателей имени Маяковского, 13 декабря 1967 года. Фото Наташи Шарымовой

Довлатов читает рассказы. Ленинград, Дом писателей имени Маяковского, 13 декабря 1967 года. Фото Наташи Шарымовой

Как-то повелось вспоминать и писать о Довлатове – с легкой руки его автогероя – иронично, светло и в мажоре. По мотивам и в тон его эмоционально бестрепетной прозы. У меня в дневнике за ноябрь 1971 года записано: «Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он – писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать». Вспоминаю мытаря, поставившего рекорд долготерпения. Убившего годы, чтобы настичь советского Гутенберга. И не напечатавшего ни строчки.

1970-е, их первая половина. Я работала в «Авроре» редактором прозы. Это такой молодежный журнал, как бы ленинградский подвид «Юности». Рождение «Авроры» летом 1969 года было событием чрезвычайным и крайне желательным для всех пишущих питерцев. Было отчего ликовать: впервые за много-много лет, чуть ли не с зачина советской власти, в городе возник новый литературный, и притом молодежный, журнал. То, что это был ежемесячник для молодых, предполагало – даже для идеологических кураторов журнала – необходимую дозу экспериментаторства, хотя бы тонового куража, хотя бы стилевого модернизма. Однажды возник на пороге, хватанув дверь настежь, совершенно нелитературный на вид, слегка напряженный и растерянный – не знал, куда идет и как примут, – мастодонтный в зимнем прикиде Сережа Довлатов. И главная редакторша, не знавшая в лицо творческую молодежь, еще успела с раздражением крикнуть ему, что не туда сунулся, ошибся дверью, вот и закрой ее, сделай милость, с другой стороны. Сережа остолбенел, но быстро справился и даже пошутил о прелестях военного коммунизма.

С тех пор Довлатов стал регулярно, примерно раз в два-три месяца, забегать с новой порцией рассказов в обмен на предыдущие, предложенные мной и отвергнутые главредом. До «Авроры» он успевал побывать и уже получить отказы в «Неве» и «Звезде». Ему было за 30, он не утратил веру в разумность вещей и производил впечатление начинающего. Получая из редакций не мотивированные отказы, а только «не подходит» и «не годится», Довлатов соблазнялся рационально вычислить признаки своего несоответствия печатным стандартам эпохи. Изо всех сил он избегал, пока мог, социального отщепенства, литературного андеграунда, запальчивого нонконформизма. Он даже трогательно пробовал по редакциям настаивать на своих правах – на липовых правах автора-профессионала, каким себя ощущал, – публиковаться в отечестве.

Никто его не принимал всерьез – как оригинального писателя или даже вообще как писателя. Помню у Битова, у Бродского, у Марамзина, у Ефимова, у Гордина, да у многих такой пренебрежительный – на мой вопрос – отмах: «А-а, Довлатов», которого воспринимали как легковеса. Наперекор его телесному громадью. Что любопытно: почти все эти важные для Довлатова питерские «состоявшиеся» молодые писатели, игнорируя его, вовсе его не читали. А он писательствовал на родине без малого 15 лет. Точно сказано: «Сережа был для них никто» – в смысле известности и пренебрежения им его коллег. Его воспринимали как литературного неудачника: «несостоявшийся писатель», «ничем не примечательный», «писал какие-то жалкие фельетоны…», и даже – что печатать его тогда было совершенно невозможно, просто смешно…

Как очевидец, опровергну. И начну с очевидностей. Каждый живой писатель растет и изменяется. Не может талантливый автор (ощущающий свой врожденный дар как судьбу) работать 15 кряду лет в литературе и не стать хотя бы крепким профи, в чем ему отказывали его удачливые коллеги. Довлатов пошел дальше – он добивался мастерства, трудоемко осваивал технику писания, разрабатывал свой, предельного лаконизма-ясности-простоты, стиль, тиранил слова, извлекая из каждого максимальную выразительность, исподволь приобретал навык логичного и точного письма (об изяществе, артистизме, виртуозности он тогда не заботился) – да что там! у «неказистого» писателя Довлатова уже в начале 1970-х был под рукой солидный творческий инструментарий. Он хотел стать мастером, и он им стал – мастером короткой формы.

Я пишу не апологию Довлатову, моя цель – восстановление справедливости, к которой всячески униженный в своем писательстве Сережа частенько взывал. Именно в Ленинграде, непрерывно экспериментируя и неустанно работая, невидимый на страницах журналов и книг Довлатов стал весьма значительным писателем, притом – автором оригинальным, особенным, ни на кого не похожим, ибо учился у самого себя. Никому не подражал, не завидовал, ни от кого не брал и не создавал кумиров (литературные кумиры у него водились до опытности). Повторяю, он знал цену своим вещам.

Нет, не в Америке вдруг возник, как феникс из своего же пепла, хороший писатель Довлатов. Знаю, что в эмиграции он отредактировал всю свою старую прозу. Знаю почему. Опускаю очевидное: на Западе Довлатов интонационно и семантически выпрямил свои тексты, сознательно изуродованные и обедненные самоцензурой. Мне важно другое. В России он был плотно связан со своим временем, с жизненной и литературной конкретикой, держал интенсивную связь с читателем, с широкой публикой, которой не имел, но ощущал под боком непрерывно и сладострастно. В Нью-Йорке Довлатов подверг свои ленинградские рассказы с их сильным запашком от времени и места филигранной отделанности, взыскательному эстетизму, стилевому блеску. Но я до сих пор храню верность некоторым его прежним, не отретушированным по-новому, сыроватым текстам с их животрепещущей конкретностью.

***

А пока что Довлатов ходил по редакциям. Сразу взял такой, к общению не влекущий тон: мол, его проза, ее достоинства и недостатки не обсуждаются. И все допытывался, отчего не печатают. Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников добивался до начальства – да так и не узнал, кто управляет литературой. Вздорная, на мой взгляд, пытливость. Не такой уж он был наивняк, играл в лоха, уязвленного отказами. А скорее суеверно оберегал себя от прискорбной реальности.

Тем временем рекомендованные мною в номер рассказы возвращались мне же: отказывать негодным в печать авторам должна я, рядовой редактор. Причины? Одна наглядная: Довлатов, как будто дурачась, располагал свои тексты на сплошь заминированном цензурой поле. Но главная причина – коренная, в самой органике его таланта, в творческом методе писателя, во внутренних ходах его. Пользуясь юмором как сюжетным рычагом, Довлатов выворачивал наизнанку советскую ежедневность и убедительно, весело, с чуткой иронией преподносил читателю эту абсурдную, нелепую, кошмарную, трагическую, невыносимую изнанку советского... нет, не быта, а именно бытия как привычное и вполне терпимое дело, не лишенное забавности и даже комизма. Вот почему его антисоветский негатив похлеще любой листовки. Отдадим должное редакторам и цензорам: они почувствовали, уловили первыми – на инстинктивном, подсознательном уровне – взрывную и подрывную силу довлатовского юмора.

О том, что Сережины рассказы – ни один! – не были цензурно проходимыми, мы говорили с ним не раз. Но что он непечатаем по органическому свойству своей прозы, я ему никогда не говорила. К тому времени он просто ненавидел литературных критиков. А добивался он, казалось, малого: не славы, не чинов, не денег – просто работать по специальности, стать литератором. Чтоб, как он однажды съездил на свой счет, малому кораблю – малое плавание, но плавание, черт возьми, а не простой в порту.

Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского Гутенберга? Довлатов продолжал, и даже с большей частотой, обивать пороги непреклонных редакций. Его упорство – уже десятилетнее, страдальческое, без проблеска надежды – походило на истерику. Когда в ответ на Сережины жалобы я приводила примеры редакционных мытарств Бродского, Наймана, Рейна, даже Высоцкого, стихи которого у нас рассыпали в верстке, Сережа всегда возражал: они – особый случай, они со славой, а он – рядовой писатель и в этом качестве должен иметь рутинный доступ к читателю. Это – говорю из Вяземского, с пренебрежением – «рядовое дарование». «Ни в коем случае, – возражал Сережа, – никакого пренебрежения, тем более – снижения. Примите за факт».

***

У него была любопытная для тех лет убежденность, что он со своей юморной прозой попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его точно ждет успех – только бы напечатали. Невероятно, но при тотальном литературном остракизме Довлатов как-то ощутимо прозревал свой творческий прорыв, свою сиюминутную востребованность. Ведь юмор – самая животрепещущая из всех словесных штук. Такому самоощущению надо доверять, это не суетное славострастие, скорее – крутая убежденность мастера. Недаром он и стал супервостребованным писателем, правда, через много лет и посмертно. Короче, Довлатов изнывал по читателю. По массовому, всесоюзному. Элитного не ценил, не знал, ему не верил. Как писатель, он мог расти только с голоса. Как раз этого ему не позволяли.

Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и соответственно стратегию (в его случае трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большего, чем мог он вынести пристойно. Только что не ревел при очередном отказе. Боялся, что время – его время – пройдет. Тогда он страшно оскорбился, этот сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели, и процедил мне сквозь зубы, упирая на каждый слог: «Вы никогда не писали и потому не знаете, как до зарезу необходим иногда читатель». Его слова.

Его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста. Приблизительно так: я – писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я – муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым – в гроб.

Разумеется, я никогда и никому, тем более изнемогающему от непечатания Довлатову, не посоветовала бы писать в стол. Да еще – писать для себя, родимого, что похоже уже на творческую мастурбацию. Я сама в те годы писала – в стол, вестимо, – редакционный роман под названием «Убежище», где действовал также и Довлатов и откуда я сейчас беру кое-какие факты и наблюдения. А тогда Сережа просто вымещал на мне, и довольно зло, свои литературные невзгоды. Вообще-то вспыльчивость, ожесточенность и подвывающая обида были как-то инородны корректному, иронически вежливому и даже вальяжному, умело обаяющему собеседника Довлатову. Все эти довлатовские аномалии – и крайнее его писательское уничижение, включая горестные декларации, – пришлись на первый год его пылких заигрываний с непреклонной «Авророй». Уж очень много – целую гору! – ослепительных надежд он возлагал на новый молодежный журнал. Соответственно, отрезвление и ощущение унылой безнадежности были горьки и травматичны.

***

Как только Довлатов смирился с «авроровским» ясно выраженным ему остракизмом, наши, автор – редактор, отношения стали более дружескими. Все шло по-прежнему: Сережа приносил новую порцию рассказов, которые, как всегда, отвергались на уровне малого начальства, и помню возмущенный втык мне за малую бдительность: «Это писатель-алкоголик, и его герои сплошь алкаши – какой пример они показывают советской молодежи! Он что, призывает к тотальному спаиванию нашего народа?!.» Ясно, что все новые попытки Довлатова напечататься в журнале будут пресекаться на корню. Автор – типичный непроходняк. Ходу ему никогда не будет. И мне кажется, он это знал. Не мог не знать.

Но вот странность: в таких оскорбительных для любого автора обстоятельствах Довлатов не только не озлобился, он даже как бы утвердился в себе – прозаике-профессионале, имеющем желание и право войти в литературу с парадного хода. Что-то тут было странное, в этом ощущении себя нормальным писателем в нормальной литературной ситуации, – не могу сказать «натужное, надрывное», но явно нереальное, принужденное, наигранное. Мне хотелось разгадать этот учиненный Довлатовым разлад мечты с существенностью.

Нет, он не стал, получив столько крутых отказов, подальше обходить «Аврору». Наоборот, в 1971–1972 годах Сережа зачастил в редакцию с новыми рассказами. Он тогда очень много «работал в литературе» (настаивал на таком обороте). Говорил мне, предлагая очередную папку: «Вы не подумайте, что я одно и то же пишу – какие-то юморески. Нет, полноценные рассказы, оцените». Говорил, что все недоволен результатом, все ищет новую тональность, интонацию, меняет стиль, приемы, отрабатывает диалоги. Как-то сказал, что работает в импрессионистском стиле. Некоторые его рассказы я помню. Это была хорошая проза. Наглядно вызревало его мастерство. У него был пафос мастерства, но не было уверенности в себе. Его шатало. Отсюда – бесконечный творческий поиск. Он не видел себя со стороны. Необходим был читатель. Невозможно самому смеяться с собой. Так можно и с катушек слететь. Очень даже можно – Сережа это знал.

Он мечтал стать профессиональным писателем, жить на гонорары. Он просто хотел работать в литературе. Это было неосуществимо. «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно». «Ерунда» была немыслимым, почти безумным притязанием. И тогда матерый выдумщик, талантливый мистификатор Довлатов пошел на колоссальный блеф. Где-то, мне кажется, в 1968-м он стал вести нормальную жизнь рядового профессионального писателя. Наметил наперед кое-какие перспективы, «свет в окошке». Добивался только официальной литературы, где печатали и издавали. Искал внимания и одобрения известных уважаемых писателей – для моральной поддержки. Это была виртуальная, фантазийная, химерическая жизнь. Но такое исключительно литературное существование на автопилоте позволяло не задохнуться от безнадежности. Создал видимость и ощущение нормы – в жизни и в литературе – и строго придерживался этой нормы.

Вот как жил этот прозаик-профи, освоивший технику писания: нигде не служил, работал в многотиражке (тоже со словом, что было важно), был журналистом и «писал, писал, писал свои рассказы, писал старательно и честно», накапливал их, разносил по редакциям, вращался в литературной среде (это необходимо!), выслушивал разные мнения о своих рукописях и снова, лучше с утра, занимался литературой. Нормальная полноценная жизнь профессионального состоявшегося литератора. Тут требовалось много мужества, мощный волевой напряг и адское терпение – чтобы достойно, не срываясь, эту вымышленную жизнь вести.

Лена Довлатова не могла не заметить ненормальность, грубую форсированность такого фиктивного существования: «А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок». Заметила неодобрительно, едко и была по-житейски права. Но какой бы трагической и безысходной стала жизнь ее мужа, если бы воздушный шар его великой утопии вдруг лопнул (что и произошло в конце концов). Я тоже уловила этот довлатовский – страдальческий, надо признать, – самообман, эту вынужденную мистификацию собственной жизни. Не так чтобы я следила за творчеством Довлатова. Просто не было в моей редакторской практике ни одного автора – ни даже графомана или халтурщика, многократно отвергнутого «Авророй» и продолжающего как ни в чем не бывало регулярно, годами приходить со все новыми сочинениями без малейшей надежды их напечатать.

Тогда я и просекла этот колоссальный Сережин блеф. Поняла: этот жизнерадостный заскок в редакцию с очередной порцией прозы был необходимым ритуалом, имитирующим естественный ход жизни процветающего профессионального прозаика. Ведь это была пытка, надругательство над своим реальным жизнеощущением! Оттого он и пил – чтобы хоть как-то избыть эту муку притворной жизни: «Алкоголь на время примирял меня с действительностью». Потому что действительность, а не умышленность, наседала, травмировала, мешала работе. А работал Довлатов в режиме преуспевающего прозаика, востребованного, ну, скажем, не литературными чиновниками, а самой отечественной литературой, своим читателем, своим временем.

Результаты интенсивного самообольщения были налицо: «роман, семь повестей, четыреста коротких вещей». Для воображаемого издательства у него «было шесть готовых сборников». Более того, Сережа подводил итоги своему 15-летнему творчеству: выделял «пору литературного становления, овладения ремеслом», период трудоемких, мучительных (поскольку в художественном вакууме) поисков стиля, тона, предельного лаконизма. И вот, наконец, достижение зрелости. И он знал, что пишет лучше других.

Я ушла из «Авроры» в конце 1975-го. Захотелось узнать, как долго Сережа тянул этот изнурительный самомучительный иллюзион, эту виртуальную жизнь на автопилоте. Заглянула в его «Невидимую книгу» и читаю за 1976 год: регулярно «ходил в «Детгиз», «Аврору», «Советский писатель». Там исправно душили меня». Думаю, что и в 1977-м он продолжал ритуально обивать пороги ленинградских редакций. Но уже машинально, бессознательно, как зомби. Потому что мечтательно сооруженная им – над реальностью – жизнеутверждающая надстройка рухнула с треском. Воздушный шар его поддельного существования прокололся. Виртуальная, кое-как поддерживающая его писательство жизнь улетучилась. Он «устал изворачиваться». Утратил навык на ложные перспективы, «пусть и туманные», уже не различал иллюзорный «свет в неведомом окошке». И тогда узнал страшную цену подмены мечтой существенности. «Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал».

Тогда и раздались эти вопли, эти жалобы, этот плач «литературного неудачника» над своим непризнанным даром: «За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!» «Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!» Куда девалось его хваленое стилистическое хладнокровие – перед лицом литературного и жизненного краха! Не напоминают ли вам эти довлатовские стенания плач Акакия Акакиевича над своей украденной шинелью? И как незабвенный Башмачкин, Довлатов тоже отомстил своим мучителям, и тоже – посмертно. До конца жизни Сережа изживал свое травматическое литературное прошлое – «15 лет бессмысленных страданий!» – а история неудачных попыток напечататься на родине стала едва ли не главным сюжетом его прозы.

Остается сообщить еще об одном оскорбительном для писательского самочувствия Довлатова эпизоде. Весной 1975-го Довлатов зачастил в «Аврору». Это была чисто волевая, на последнем отчаянии его осада советской печатной крепости. Рукописи Сережа держал в таких очень изящных, даже щегольских папках. Ручной работы. Он приносил эти папочки, и я их, поскольку издать это было невозможно, очень аккуратно складывала в шкаф для отказов. Как сейчас вижу: нижняя полка шкафа и там такая стопка папок, а наверху – надпись от руки, от моей руки: «Возвратить Сергею Довлатову».

Сережа суеверно за рукописями не приходил. Последнее его приношение, к счастью, лежало у меня в столе. Как раз в это время в отделе прозы появился новый заведующий. В свой первый рабочий день этот заведующий заявился в редакцию рано утром, и вскоре туда забежала ватага пионеров за макулатурой. Страна переживала очередной бумажный кризис. И кто-то, видно, в райкоме дал пионерам наводку на «Аврору» как на такой резервуар макулатуры. Секунды не подумав, заведующий пригласил их в отдел прозы и предложил весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки.

Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел, наконец, за рукописями. Были там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика. Как будто все, что он делал эти годы, уничтожено и никому не нужно. Перерезано. И он снова становился начинающим.

Нью-Йорк

комментарии(0)