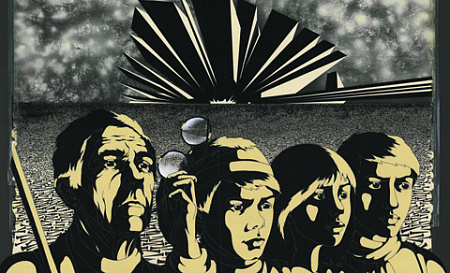

Даже если мы не передвигаемся по планете, планета сама блуждает внутри каждого из нас. Кадр из мультфильма «Перевал». 1988

Даже если мы не передвигаемся по планете, планета сама блуждает внутри каждого из нас. Кадр из мультфильма «Перевал». 1988

Новый роман Юлии Кисиной «Бубуш» – это современный нуар, приключения русской героини в Сан-Франциско. Динамичная любовная проза с меткими метафорами. Как если бы Бунин сошелся с Буковски и они решили сходить в гости к Берроузу. «Бубуш» – так называет героиню ее американский любовник, и «бабушка» в этом прозвище символизирует «будущее» всей европейской прозы. С Юлией КИСИНОЙ побеседовал Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО.

– Юлия, вы летаете по миру, живете в Берлине, работаете в Нью-Йорке, пропадаете в Мексике. Русская героиня вашего нового романа столь же мобильна, авантюрна и бесстрашна. «Я вот уже в который раз подвергала себя всяким немыслимым рискам, потому что «интересней», – заявляет она. – И кстати, ни разу об этом не пожалела...» Насколько автобиографична ваша книга?

– Моя книга биографична в той степени, в которой любая, даже абстрактная картина, любой литературный текст – это автопортрет. С другой стороны – это расширение биографии, параллельная жизнь, которую можно было бы прожить, если бы…

– По сюжету героиня вашего романа, живущая в Берлине, бросив все, приезжает в Америку к своему возлюбленному, живому поэту-классику. По ее словам, чтобы познать страну, в которой не верят в смерть, и понять неведомый ей мир. А вы сами – узнали и поняли свою Америку?

– Умом Америку не понять и аршином общим не измерить. Дело в том, что теперь мы все живем одновременно везде, если не передвигаемся по планете. Планета сама блуждает внутри каждого из нас. Поэтому, чтобы хоть как-нибудь приблизиться к себе или к России, надо узнать Америку – и наоборот. Мир стал гораздо объемнее, сложнее и интересней. Но про Америку прежде всего мы узнаем из сайнс-фикшен. Это же страна колонистов, пионеров-первопроходцев, заброшенных на Марс, это модель жизни наших далеких потомков. Если я и правда захочу понять Америку, мне придется поселиться в деревянной избе на космической станции.

– У главных героев вашего романа, по их словам, довольно сложная констелляция: он сын своей покойной матери, которая от заката до рассвета ходит по крыше и пытается что-то или кого-то найти. Главная героиня – его возлюбленная – похожа на его мать, у нее тоже есть сын, и у него ментальное отклонение. Нет ли здесь переиначенного вечного русского конфликта отцов и детей, перенесенного на американскую почву?

– Это два разных вопроса. Во-первых, во всем тексте воображаемое постоянно сражается с реальностью, поэтому однозначного ответа, похожи-непохожи, нет и не может быть. Оптика сдвинута. Во-вторых, конфликта отцов и детей здесь вообще нет. Наоборот – полное согласие и любовь. Но здесь существует удвоение, наложение двух пар – матери и сына. При этом мать – это фантом. Но там есть еще один фантом – это девушка по имени Фэнтези.

– Также у вас в романе где-то за пределами Сан-Франциско, как в интернате для благородных девиц, сидят инженеры и сочиняют новый мир. Как вам их работа? Вам уютно в их модели?

– Сан-Франциско – это антиутопия, даже не метафора: реальные инженеры сочиняют реальное будущее. Только мир, который они сочиняют, не по плечу и не по размеру огромной голодной толпе, которой кишит наша планета. В руках людей, привыкших орудовать дубинками, этот новый прекрасный мир превращается в смертельное оружие.

– «Чтобы почувствовать себя по-настоящему дома, мне нужна европейская женщина», – говорит главный герой романа. То есть в Америке он не нашел свой идеал, ведь его мать была француженкой. Нет ли, по-вашему, в этом влияния родовой травмы, которая для американской культуры в вечном поиске корней, традиции, более-менее древней истории?

– Конечно, это тоска по эфемерному дому, по якорю. Но Россия как страна с богатым этническим составом не меньше, чем Америка, озабочена поиском своей идентичности. И пока Россия стремится к привычной однозначности – от периферии к центру, Америка изобретает новое бытие, стремящееся к границам культуры. Этот бесконечный поиск новых источников и создает поле небывалого творческого напряжения.

– В романе немало героев и персонажей. Живых, мертвых и не очень. Один поначалу был немецким композитором, потом православным батюшкой и, неожиданно бросив службу, поехал воевать в Донбасс… Если ли среди них ваши реальные знакомые и узнают ли они себя в тексте? Насколько я помню, ремарка о совпадении вымысла и реальности в начале книги отсутствует…

– Как в любом тексте, у персонажей есть реальные прототипы, но герои литературных произведений живут отдельной жизнью и порой очень далеки от своих прародителей. Поскольку реализма в природе не существует, персонаж – это эспрессо, концентрат, часто в смертельных дозах.

– А главный герой – один из последних великих поэтов Америки – это реальный персонаж или симбиоз сразу нескольких классиков, которых в нем узнаешь?

– Главный герой, как и все остальные, – такой же концентрат, который в своем бегстве от прототипа становится гиперреальным.

– Иногда кажется, что над историей главных героев витает тень Венички Ерофеева. У вас в романе «пьяница – великий рассказчик и народный герой»…

– Вообще это роман про завязавшего алкоголика.

– Читая роман, постоянно ловишь себя на мысли о том, насколько здорово это выглядело бы в кино. Исторические, бытовые, литературные ситуации далеких 60-х и 70-х – настолько все живо и реалистично, что мысленно уже и актеров подбираешь… Одного из персонажей вы сравниваете с молодым Кински… А кого бы вы выбрали на роль главной героини?

– Ну, во-первых, это кино. Иногда пленка воображения теряет цвет, но потом он восстанавливается. Музыка тревожная. Вообще бы я на все роли назначила Кински, даже на женские, если бы их уже не играла легендарная Мишель Морган, которая должна быть на обложке книги.

– Манера главного героя Энди говорить с необыкновенным подъемом и возбуждением напоминает его возлюбленной друзей, оставшихся в Москве, откуда она уехала уже лет двадцать назад... А вы вспоминаете свою Москву? Расскажите немного о том времени. Тогда действительно хватало подъема и возбуждения?

– Я ведь написала про ту Москву в романе «Элефантина». Но Москва не изменилась. Люди всегда продолжают говорить очень увлеченно и эмоционально. И мне это нравится.

– Мать главного героя в романе любила Бальзака и Флобера, сбежав от немцев в Париже и перебравшись в Венесуэлу. А какую литературу в своем зарубежье любите вы? Американскую? Европейскую?

– Я люблю не национальный пирог, а отдельных авторов. Мы довольно хорошо знаем европейцев. С другой стороны, американская литература, которая приходила к нам с опозданием, чрезвычайно богата и очень разнообразна. Я очень ценю Хьюберта Селби, Пола Боулза, Кормака Маккарти, Фланнери О’Коннор, Дэвида Фостера Уоллеса, классику и т.д. Поскольку Америка – это не национальное государство, а «Ноев ковчег», там можно найти тексты на любой вкус. Меня восхищает американское бесстрашие и готовность идти на любой риск, в том числе и литературный. Американское общество сложное, противоречивое и разнообразное. Оно одержимо перманентной революцией в самом что ни на есть троцкистском смысле, и это очень круто. Если в Российской империи до сих пор судорожно хватаются за Пушкина, который вращается в гробу как генератор переменного тока, то в Америке постоянно сокрушают кумиров и создают новых, которые после их удачного свержения органично вплетаются в тело культуры.

комментарии(0)