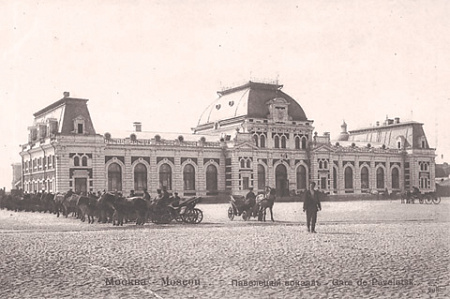

125 лет назад Павелецкий вокзал выглядел так. Открытка начала ХХ века

125 лет назад Павелецкий вокзал выглядел так. Открытка начала ХХ века

Много лет занимаясь историческими изысканиями, по-прежнему удивляешься тому, что порою находка приходит неожиданно, совсем не с той стороны, где ее ищешь… В этом году исполняется 125 лет Павелецкому вокзалу Москвы. Осенью 1898 года состоялась закладка будущего здания и весь следующий год велось его активное строительство. Возглавлял этот процесс главный инженер В.В. Тимофеев. Во всех опубликованных доселе источниках его фамилия так и указывается – даже без расшифровки инициалов. Но Тимофеевых в России много, это весьма распространенная фамилия. И потому я задался целью – узнать как можно больше об этом человеке, чья важнейшая роль в создании облика Павелецкого вокзала была высоко оценена современниками. Но не потомками – если даже полное имя и отчество Тимофеева канули в Лету.

И вот совершенно случайно взяв в руки автобиографию выдающегося русского ученого, биолога и генетика Николая Владимировича Тимофеева-Рясовского (до революции 1917 года фамилия писалась через букву «я», а затем – Ресовский), я и смог произнести знаменитую фразу: «А вот и он, больной зуб!» Главный инженер Тимофеев оказался родным отцом несостоявшегося лауреата Нобелевской премии Тимофеева-Рясовского!

Владимир Викторович Тимофеев – уроженец Киева, дворянин. Имя его внесено в родословную дворянскую книгу Калужской губернии. Учился поначалу на физико-математическом факультете Петербургского университета, затем в Институте инженеров путей сообщения имени Императора Александра I, окончив который обрел право на чин коллежского секретаря, а также звание гражданского инженера с правом производства работ. Инженер Тимофеев проектировал и строил много, прежде всего как один из начальников Главной строительной конторы по постройке обществом Рязанско-Уральской железной дороги новых линий и ветвей.

Где только не появлялись магистрали, проложенные под руководством инженера Владимира Тимофеева – в Тюмени и Пскове, Курске и Киеве и т.д. и т.п. Государь-император воздал должное усердию и профессионализму инженера, наградив его в том числе орденами Св. Станислава 3-й степени и Св. Владимира 4-й степени. А в 1905 году к Владимиру Викторовичу стали обращаться «Ваше превосходительство» как к действительному статскому советнику. Титул высокий – согласно Табели о рангах Российской империи, он соответствовал чину генерал-майора в армии. Похоронен в 1913 году на кладбище Донского монастыря.

У инженера Тимофеева с 1888 года была двойная фамилия – Тимофеев-Рясовский. Дело в том, что один из его бездетных родственников – Василий Григорьевич Рясовский, согласно действовавшему тогда законодательству, добился разрешения «подарить» свою фамилию старшему сыну своей сестры Владимиру Викторовичу Тимофееву. Такое практиковалось с дозволения царя. Тимофеевой-Рясовской стала и супруга инженера – Надежда Николаевна, мать шестерых детей.

А днем рождения Павелецкого вокзала можно считать 1 сентября 1900 года, когда в 11 часов утра по традиции был отслужен молебен. Среди участников церемонии – железнодорожное начальство, городские власти и богатые жители Замоскворечья. Освящали вокзал как «Саратовский» – такова была его первая, «девичья» фамилия в честь города Саратова, крупнейшего транспортного узла Рязанско-Уральской дороги. Собственно, из Саратова эта дорога и управлялась.

Надо думать, что в момент освящения вокзала главному инженеру Тимофееву было неспокойно на душе. Но не по причине каких-то недоделок при строительстве. В эти самые дни 125 лет назад в его семье ждали рождения первенца – сына. Отец уже был не молод, да и матери за 30. Но все прошло хорошо: 7 сентября 1900 года появился на свет Николай Владимирович Рясовский. Крестили младенца (как установили биографы) в том же храме, что и Михаила Лермонтова – в церкви Трех Святителей в Огородниках, у Красных Ворот.

У Тимофеевых-Рясовских были поздние дети. Причем поздние до такой степени, что отца они помнили плохо. Например, Николай Владимирович на старости лет говорил, что отец его родился то ли в 1849-м, то ли в 1850-м. Последующие архивные разыскания позволили назвать другую дату – 1856 год. Вот что он рассказывал о своем отце в 1974 году Виктору Дувакину:

«Отец мой был довольно занятным человеком. Он окончил Петербургский университет, физико-математический факультет, математиком и астрофизиком. Был оставлен при университете. Поехал собирать материал для магистерской диссертации на какие-то там астрономические противостояния или на какую-то иную ерунду, в мире происходящую, вернулся... Диссертацию-то он защитил, но пришел в ужас от состояния земной поверхности в пределах нашего Отечества и решил: чего там небом заниматься, когда земля в полном дезордере – никаких средств сообщения и сплошное неудобство. И поступил в тогда только что реорганизованный бывший Военно-инженерный институт, который стал знаменитым Петербургским институтом инженеров путей сообщения, который закончил, сколько помнится, в два года, потому что ему почти все физические и механические дисциплины были зачтены. И с тех пор всю жизнь проработал инженером путей сообщения, чистым строителем. Он только строил железные дороги и никогда не работал на эксплуатации. Построил он в бывшей Российской империи около 15 000 верст железных дорог и был крупным инженером-путейцем, создавшим своего рода практическую школу инженеров.

Первая его самостоятельная дорога была первым выходом в Сибирь: Екатеринбург–Тюмень. Сперва ведь предполагался более северный Великий Сибирский путь, а потом пустили южнее: Челяба–Новониколаевск и т.д. А потом соединились эта северная ветка и южная ветка. И так как это было связано с преодолением некоего жульничества, которое при постройке этой железной дороги, при проектировании, было вскрыто... Действительно, там нажульничано было – ужас, поставщики там и всякая такая штука... И был объявлен конкурс на реальный план и смету этой дороги. Этот конкурс совсем еще молодым инженером выиграл мой отец...

А прославился он в свое время главным образом этими «пустяковыми» дорогами. В Заволжье есть два соленых озера – Эльтон и Баскунчак. До сих пор они являются мощными поставщиками соли на Россию. А кроме того, эта соль и экспортировалась широко у нас. А подвозить ее к Волге было трудно, потому что в пустыне эти озера. На верблюдах караванами везли на берег Волги, там грузили на суда, на баржи и курсировали вниз или вверх по Волге, смотря по тому, куда дальше направлялась эта соль. И вот решили очень правильно: соорудить небольшую железную дорогу, соединяющую Эльтон и Баскунчак с Волгой. По тем временам – это был, по-моему, конец 70-х годов или самое начало 80-х – это была какая-то чрезвычайная техническая новинка, потому что полностью нормально функционировавшая железная дорога была проложена по чистой голой пустыне без капли пресной воды. Одним словом, какие-то были преодолены технические трудности, специфические для пустынных мест. И это послужило основой для прокладки Закаспийской железной дороги. Потом, в 90-е годы, была проложена от Красноводска на Каспийском море до Ташкента Южно-Туркестанская железная дорога.

А главное, в 90-е годы отца англичане и французы пригласили строить Северо-Сахарскую дорогу, соединившую Атлантический и Индийский океаны в известной степени, значит, Марокко, Алжир, Тунис, Египет и с выходом до Красного моря, что ли. Ну, и теперь эта дорога существует и процветает... Ну вот, и он там три года проболтался, в Африке, консультантом. Очень интересную жизнь вел, охотился на львов, слонов, бегемотов, носорогов, жирафов, газелей, даже гну. У нас дома после него остались интереснейшие альбомы, фотографии и всякая такая штука... А в Киеве он последнюю строил дорогу Одесса–Бахмач, на которой и помер. Он скончался молодым человеком, 63 лет, на 64-м году жизни, на Рождество 13-го года».

Такой удивительный портрет получается: и человека, и эпохи! А ведь казалось бы – всего одна фамилия «Тимофеев В.В.». Но стоит только потянуть за ниточку, и какой длинный клубок распустится…