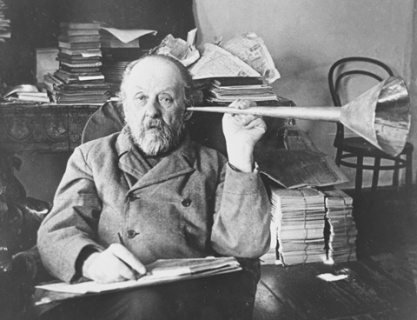

Не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность Вселенной. Фото © РИА Новости

Не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность Вселенной. Фото © РИА Новости

Дерзкая интерпретация библейских сюжетов, вольная трактовка заповедей, молитва «Причине всего сущего», поклонение точным наукам – все это вмещали в себя духовные искания Константина Циолковского.

Отношение любого человека к религии детерминировано рядом факторов. Константин Эдуардович не исключение. За плечами – физические и духовные страдания. Мучили глухота, близорукость. Из семи детей рано ушли из жизни пятеро. Биографы называли неудачным его брак. На протяжении многих лет семья испытывала материальные трудности. Почти библейский Иов!

Сказывались и тупики по ряду направлений научного познания. Несомненно, на его становление как философа оказали влияние долгие беседы с тестем, православным священником. Отметим и тот факт, что Циолковский преподавал не где-нибудь, а в епархиальном училище.

«Панпсихист» и Вселенная

Если выстроить все направления творческого наследия Циолковского по ранжиру, то на первое место следует поставить космическую философию. Большое влияние на формирование его мировоззрения оказал так называемый русский космизм. Прежде всего следует назвать основоположника этого философского направления Николая Федорова, которого современники именовали «московским Сократом». Он мечтал воскресить ушедшие поколения: с помощью науки намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». Науке Федоров отводил место рядом с искусством и религией в общем деле объединения человечества, включая и умерших, которые должны в будущем воссоединиться с ныне живущими.

Судьбоносной оказалась встреча Циолковского с Федоровым в 1870-е годы в Чертковской публичной библиотеке в Москве. Вот оценка Федорова Циолковским: «Изумительный философ, заменил мне университетских профессоров». Федоров толковал квинтэссенцию учения Христа так: «Весть о грядущем телесном воскрешении, победе над последним врагом, то есть смертью. Эта победа свершится при участии творческих усилий и труда объединившегося в братскую семью Человечества».

Циолковский буквально впитывал сочинение «Философия общего дела» Федорова. Первое издание этой работы – стартовая точка в истории русского космизма. Именно сюда уходит своими корнями активно-эволюционная, ноосферная мысль. В справочных материалах так определяется этот комплекс идей: «Речь, по существу, идет о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении материи духом, об одухотворении мира и человека. Космическая экспансия – одна из частей этой грандиозной программы».

Важно обратить внимание на соотношение между космической философией и религиозной доктриной спасения. У доктрины Циолковского три несущие конструкции: Земля, космос, человек. Все они проходят стадию системных преобразований. Субъект преобразования – разум. Именно благодаря разуму разнообразие объектов в конечном счете сводится к единому началу или субстанции. Циолковский чувствовал себя как рыба в воде «в ситуации, в которой противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте имеют логически равноправное обоснование и их истинность или ложность нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы, то есть противоречие между признаваемыми одинаково верными положениями, или, другими словами, противоречие нескольких законов». Эту цитату из «Философского словаря» подкрепим следующим фактом. До Циолковского никто не ставил вопрос о соединении теизма, пантеизма, эзотеризма. А он смело пошел на антиномическое соединение.

Калужский мыслитель постоянно заявлял о базисе своей философии, состоящей из «трех основ суждений». Он писал: «Для своих рассуждений мы имеем три начала, или три элемента: время, пространство и силу, все остальное вытекает из них – даже чувствительность. Эти три понятия свойственны только Высшему Разуму и есть его результаты (т.е. устройство мозга)».

В теоантропоцентрической системе (определяющей в центр мироздания как Бога, так и человека) Циолковского никак не ставится под сомнение существование Бога. Прописана Его базовая функция: сотворение мира. Представляется вполне логичным отождествление Бога с «Причиной», «Первопричиной». Определена такая характерная черта космоса, как бесконечность в пространстве и времени. Можно ли утверждать об одновременной бесконечности и для человека, и для Причины? Ответ Циолковского таков: «То, что бесконечно для человека, конечно для Причины».

Он представляет космос единым живым организмом. Оппоненты Циолковского сразу же стали утверждать, что это несовместимо с проектом освоения космоса техногенными средствами. Но автор идеи доказал, что здесь нет никакого противоречия. Циолковский оригинально подает первооснову мира, в котором мы живем. Здесь причудливым образом сочетаются мистика и детище Ньютона. Явно попахивает мистикой идея живых атомов-духов. Очень важно, что они наделены сознанием. Наследие Ньютона – механическая картина мира. Она зиждется на законах классической механики. Сформулированные великим английским физиком законы описывают материю по самым строгим стандартам. Именно из материи такого рода формируется космос.

Циолковского отличает оригинальный подход к вопросам антропологии и этики. Ранее подлинной личностью считался конкретный человек с достаточным набором социально значимых достоинств. По Циолковскому, все решают атомы-духи. Именно из них построен человек. Слагающие конкретного человека дают либо зеленый, либо красный свет образованию личности. Атомам-духам имманентно присущи внутренние механизмы для самых разнообразных комбинаций. Тем самым гарантируется миграция внутри и вовне. Субъекты миграции либо постоянно содержатся в конкретном организме, либо постоянно меняют свое положение. Есть среди них и те, что навсегда покинули мир конкретных организмов.

Образование личности далеко не последняя комбинация. Следующая – реализация доктрины «истинного себялюбия». Третья комбинация: «Суд Космоса». Что же оказывается в сухом остатке после третьей комбинации? В первоисточнике читаем: «Человек должен любить Причину Космоса, которая сама в ответ «нежно любит» человека».

Четвертая комбинация – посмертие. Содержательная сторона посмертия: воплощения, которые не знают ни конца, ни края, никак не демонстрируют ощущение времени. Напрасно искать какой-то разрыв между разными воплощениями такого рода. Его нет и быть не может. Воплощения совершаются в телах с самой разной степенью организации, представляют собой бесконечные трансформации атомов-духов.

«Я не только материалист, но и панпсихист, – пишет Циолковский в работе «Монизм Вселенной», – признающий чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от материи. Все живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует».

|

|

По-своему пересказав Евангелие от Матфея, Циолковский был уверен, что «устранил несущественное». Документ с сайта www.ras.ru |

Десакрализация Евангелия

Так был заложен фундамент для того, чтобы системно изучать христианство. После 1917 года, выйдя в отставку и имея больше свободного времени, Циолковский приступил к «переводу» Евангелия на язык науки. В 1918–1924 годах он написал серию произведений, представляющих собой переложение канонических Евангелий и комментарий к ним: «Предание о жизни галилейского учителя Иисуса по Матфею», «…по Марку», «…по Луке», «Жизнь галилейского учителя (Христа) по описанию ученика его Ивана (Иоанна)» и др. Эти тексты Циолковский составил простым, современным языком, стараясь очистить евангельскую историю от чудес и «суеверий». Он даже русифицировал имена евангелистов, например апостола Иоанна называл Иваном, отождествляя его отчасти с Иваном Купалой из народной традиции.

Сам Циолковский понимал, что подобные сочинения не могут быть опубликованы при советской цензуре, и называл их «переложениями для себя». Действительно, при жизни он не увидел этих рукописей в печати – они вышли лишь много десятилетий спустя (например, сборник «Евангелие от Купалы», изданный в 2003 году). Тем не менее работа над «научным Евангелием» была для него делом души: он вновь и вновь возвращался к рукописям, правил и дополнял их, пытаясь максимально согласовать библейские события с законами природы и собственными философскими идеями.

В предисловии к одному из таких текстов Циолковский откровенно изложил свою цель: «Написать (Евангелие. – М.С.) современным языком и разъяснить некоторые места. Я буду рад, если христиане хоть немного освободятся от своих религиозных предрассудков и грубых суеверий, в которых, к сожалению, они теперь утопают». Он отвергал традиционное церковное толкование чудес как сверхъестественных событий. Все евангельские явления он стремился объяснить рационально – либо как природные явления, либо как аллегории неких будущих достижений науки. Чудеса, по Циолковскому, это вовсе не нарушения законов природы, а выражение мечты человечества о могуществе, которой «суждено сбыться со становлением науки». Он замечал: то, что раньше считалось чудом (исцеление слепых, глухих, «воскрешение» безнадежно больных), в его эпоху уже постепенно становится медицинской реальностью, и добавлял: «В этом отношении мы будем идти непрерывно вперед и, может быть, превзойдем самые смелые легенды вплоть до неопределенно большого продолжения физической жизни». Иначе говоря, наука в будущем превзойдет евангельские чудеса – вплоть до дарования людям бессмертия.

Циолковский предлагал дерзкие интерпретации ключевых христианских сюжетов. Так, евангельское Царство Божие он понимал не как загробный рай, а как идеальный общественный строй на земле и в космосе, который люди со временем построят, устранив болезни, ненависть и невежество. Загробная жизнь для него означала лишь продолжение жизни материи в новых формах. «Разрушаются формы, но сущность остается» – так он трактовал идею вечной жизни праведников. Душа, по Циолковскому, не независимая субстанция, а бессмертная совокупность атомов-духов, которая после смерти тела переходит в другие живые существа – таким образом жизнь продолжает себя вечно. Адом же ученый называл просто гибель непросветленных, уродливых форм жизни, которые природа непрестанно отбраковывает. Ангелы, по его версии, – это люди будущего, достигшие совершенства и бессмертия.

Даже центральные христианские догматы он переосмысливал в утилитарном духе. Например, чудо непорочного зачатия Марии Циолковский объяснял как символ тайного стремления человечества избавиться от «плотских страстей» и перейти к воспроизведению потомства чисто научными методами – через партеногенез или искусственное оплодотворение. Рождение Иисуса от Девы, по его мнению, аллегорически предвосхищает появление в будущем людей, зачатых без греховной чувственности, – «идеальных представителей человечества».

Подобным же образом Циолковский трактовал этические заповеди Христа. Например, заповедь «непротивления злу насилием» он не отвергал, но пояснял, что Христос имел в виду недопустимость самосуда и мести, а не отказ общества от справедливого наказания злодеев. Циолковский считал даже, что Иисус выступал за самый строгий общественный суд: только беспристрастный закон способен укротить зло, а личная месть недопустима. В своих социальных статьях ученый детально описывал систему «третейских» судов разных уровней вместо кровной мести. Такие интерпретации были весьма вольны и неоднозначны. Критики могли упрекнуть Циолковского в том, что он «подгоняет» Христа под свои собственные взгляды.

Тем не менее попытка десакрализации Евангелия имела благородную цель: убрать мистический флер и раскрыть рациональное, этическое содержание христианства. Фактически Циолковский стремился показать, что наука и истинная религиозно-нравственная идея не противоречат, а дополняют друг друга. Он писал: «Взгляды (моей. – М.С.) этики сходны с учением Христа, только его убеждения более интуитивны, вытекают из веры и жизни, а мои – из недр точной науки».

Современники Циолковского воспринимали его религиозные искания неоднозначно. Официальные советские круги относились к таким идеям настороженно – после революции его мистико-философские работы оказались в противоречии с атеистическим материализмом марксистской идеологии. Их попросту не публиковали, а научную славу Циолковского старательно отделяли от «идеалистических заблуждений».

Тем не менее известные люди той эпохи проявляли интерес к его взглядам. Например, писатель-фантаст Александр Беляев в 1930-е годы активно переписывался с Циолковским и черпал вдохновение для своих романов из его идей. Беляев популяризировал идеи калужского мыслителя в научной фантастике – один из своих романов он даже посвятил Циолковскому, а сам Константин Эдуардович написал для него предисловие. Другой современник, поэт Николай Заболоцкий, увлекался философией Циолковского, его привлекали именно учение о всеобщей одухотворенности материи и идея преобразования природы. В письме к ученому Заболоцкий отмечал их общие убеждения: и он, и Циолковский исповедуют монизм, веру в «абсолютное материальное единообразие мира, в котором каждый атом хранит информацию о целом организме». Позднее, в 1970-е годы, протоиерей Александр Мень анализировал религиозные взгляды Циолковского и отмечал, что они во многом созвучны идеям революционера Николая Морозова, который тоже пытался рационально пересказать Евангелие.

Сам же Циолковский публично высказывался на религиозные темы весьма осторожно. В интервью калужской газете в 1928 году он разъяснял читателям: «Темная неразвитая крестьянка Богом считает картинку-икону. Другие (люди. – М.С.) под Богом подразумевают бессмертного старца на облаках. Третьи считают Богом доброе начало в жизни». Этой фразой ученый стремился внушить, что образ Бога может пониматься по-разному – от наивно-антропоморфного до философского, но в сущности речь идет о высшем разуме, или Причине космоса, в которую он сам верил. По некоторым данным, в преклонном возрасте Циолковский ежедневно возносил молитвы безличной «Причине всего сущего», выражая благодарность за красоту жизни и бесконечность космоса. Такой вот необычный портрет: ученый-атеист по советским учебникам, Циолковский в душе оставался религиозно мыслящим человеком. Но религиозность его была особого типа – лишенная догматов и чудес, проникнутая верой в силу разума.